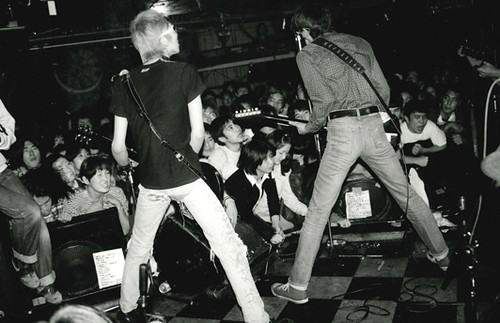

映画『ROOM237』より

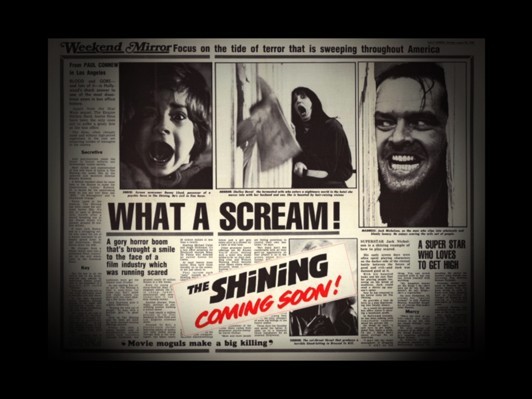

スタンリー・キューブリック監督が1980年に発表した、ステディカムを用いた美しいカメラワークと悪夢的なイメージでその後のホラーの潮流を変えた作品として知られる映画『シャイニング』。この作品を5人のキューブリック研究家が独自の解釈により読み解いていくドキュメンタリー『ROOM237』が1月25日(土)より公開される。『シャイニング』本作はもちろん、キューブリック監督のフィルモグラフィーを検証しながら、『シャイニング』の舞台となるオーバールックの見取り図の再現や本編を逆再生するなど、大胆な手法を駆使して、アポロ計画捏造への加担やホロコーストとの関連など、コメンテーターたちの奇想天外な持論が映像化されている。今作の監督ロドニー・アッシャーに、制作の経緯について聞いた。

究極的にイジってそこからまた新たな解釈を見出す

── この映画『ROOM237』は、巧みな編集のテクニックにより、キューブリックの全作品の映像以外にも『大統領の陰謀』『カプリコン・1』など、色々な映画のフッテージがたくさん詰め込まれています。キューブリック作品以外の映画の引用というのは、どんな基準で選ばれたのでしょうか?

編集は自分自身で自宅のスタジオで編集しましたが、この映画を作るにあたって一番楽しい過程でした。どのシーンにどの映画の映像を使うか、というのは特に法則や基準はなかったんです。わりと恣意的に選んで使っています。ただ、言いたいことはもちろんあって、一つは『シャイニング』が本当は何を意味しているのか?を様々な視点で論じている人がたくさんいるということ。もう一つは、映画の力、イメージの力がいかにすごいかということ。

やはり人の発言や考えは、過去に観てきたものから影響を受けていると思います。『ROOM237』では、人に影響を与えうる、“ある映画のあるシーン”をいくつも散りばめました。映画・映像のイメージの力はとても強いということを伝えるために、このような構成にしました。この映像はハマるな、これはハマらないな、っていう非常に感覚的なチョイスでしたね。

『ROOM237』のロドニー・アッシャー監督 ©Joseph Cultice

ひとつ例をあげると、5人のコメンテーターのうちのひとり、ビル・ブレイクモアがコメントするところで、ウェンディ・カルロスのスコアが冒頭の空撮シーンで鳴り響きますよね。そこで先住民についての考察がコメントされます。この冒頭シーンはヘリから空撮していますが、幽霊とか魂が人間を見下ろしている、というような感覚になるシーンですよね。だから魂・幽体・幽霊が観ているんだと、いうことを暗示するシーンを、何か違う映画から映像を持ってくるべきだと思いました。幽霊などは、現代ホラーだとCGで作っているから全然怖くない、伝わらないと思い、無声映画時代のムルナウの『ファウスト』を使うことにしました。『ファウスト』のワンシーンでは、馬に乗った騎手たちが骸骨の幽霊になって見下ろしているシーンがあるのですが、まさにヘリからの空撮をなぞっていると思いました。

この『ファウスト』で描いているテーマもまた『シャイニング』ととても重なるところがあって、例えばジャックが自分の魂を悪魔に売るという話ですから、ジャックがゴールドルームのバーで「1杯でもいいから飲みたい、飲めるんだったら悪魔に魂を売る」と言うと本当にバーテンが出てくるシーンは、とても『ファウスト』的だなと思ったりしました。あの冒頭の空撮シーンは、騎手たちがお城の上を飛ぶ『ファウスト』のシーンとイメージが重なります。

これは僕の説なんですが、実はキューブリックは、あらゆるホラー映画を観ていたらしいので、『シャイニング』も『ファウスト』にインスピレーションされていたのではないかと。そういう意味では僕は6人目のコメンテーターになるかもしれませね。

映画『ROOM237』より

── キューブリックがあらゆるホラー映画を観ていた、というのはどこかから聞いた話なのですか?

どこで読んだかは覚えていないんですが、以前、何かの文献で、『シャイニング』の準備をするにあたり、ありとあらゆるホラー映画を観て研究したと読んだことがあります。

── 5人のコメンテーターのうち、ある人は自分の専門的な学術的な知識から、例えばギリシャ神話のミノタウルスやホロコーストを引っ張り出してくる。またある人は舞台となるオーバールック・ホテルの見取り図を作ったり、主人公ジャック・トランスの息子ダニーの三輪車のルート図を作ったりする。さらには、キューブリックがNASAのアポロ計画における月面着陸映像の捏造に加担していると断言する人もいる。そうした学術的な検証や物理的な検証など、いろんな解釈や視点が盛り込まれていて非常に面白いですが、監督自身このドキュメンタリーの興味深い点、非常に気に入っている点を教えてください。

そうですね、5人それぞれが全く違う視点で語っているというところに気付いていただけて、とても嬉しいです。やはり意識して異なるフィールドからのコメンテーターを持ってきています。それぞれ何かに関する専門家であったり、興味の方向が違う人たちに語ってもらいました。

僕がこれが面白かったと感じたことをひとつ挙げるとしたら、本編を逆再生して重ねていくところ。これは非常に斬新というか、21世紀的な映画の見方、分析の仕方だなと思いました。やはり我々の映画との付き合い方というのは、劇場で見て、批評を読んで、そのうちテレビで見られるようになり、そしてVHSが出てきて、DVDになったりと、どんどん進化しているわけですよね。ホテルの中をダニーがどのように進んでいるか、その地図をデジタルで作ったり、フレームをフリーズしてみたり、映像を色々といじってみることができるようになったわけです。この逆再生というのは映画そのものを改編というか、究極的にイジってそこからまた新たな解釈を見出すとていう、一番新しい見方なのではと思います。

映画『ROOM237』より

237号室の中で起きることは、映画そのものの縮図

──この映画のタイトルについてお聞きします。もちろんこれは『シャイニング』の劇中でジャック・トランスが全裸の美女と出会い、実は老婆の亡霊だったというあの部屋ですよね。例えばベタな言い方ですが、『ミステリー・オブ・オーバールック・ホテル』みたいなタイトルではなく、『ROOM237』にしたというのは、やはりあの部屋が『シャイニング』を象徴する空間である、という考えからなのでしょうか?

おっしゃるとおり、あの部屋というのは映画の核であって、ホテルの核でもあるんです。あの237号室の中で起きることは、映画そのものの縮図なんです。それから、あの部屋でダニーに何が起きたのか、というのをわざわざカットしてますよね。そういう意味では非常に重要なシーンなのだと思います。あとは原作の217号室から237号室に替えたという事実もあります。それともうひとつ面白いのは、本編の尺的にもちょうど真ん中にくるんですよね。あのシーンは、ど真ん中にあるんです。

映画『ROOM237』より

── 監督が以前撮った短編『The S From Hell』は、スクリーン・ジェムズという映画配給会社のロゴマークを巡るドキュメンタリーですね。この作品からは、監督自身が非常に個人的なトラウマや恐怖感のようなものを感じました。この映画を撮った動機は何でしょうか?

この映画はおっしゃるとおり、スクリーン・ジェムズのロゴがトラウマになってしまう子供たちの話です。これは僕自身も1970年代のテレビ局のとあるロゴに妙な恐怖を覚えることがあったんです。このスクリーン・ジェムズの話はネット上で、誰かのオンラインジャーナルで見つけました。それを読んでいて、僕も3歳だった頃、こんな体験したなと、妙な子供に戻るような気持ちになったんです。カーペットで何時間も何時間もひとりでテレビを見ていて、見ているアニメは非常にカラフルで、ポップで楽しんですが、テレビ局のロゴが出てくると、これがとってもごつごつしていてロボットのようで、なんか妙に恐怖をあおるような、奇妙なロゴだったんです。2、3歳ですから、なんか違和感というか、いやな気持ちになるんですけれど、それを言語化できなかった。この体験を見事に代弁してくれているのが、このオンラインジャーナルで見つけたスクリーン・ジェムズで、このロゴでトラウマになる子供たちが、僕自身のようだ思ったのが、きっかけでした。

自分自身も仕事でグラフィックスやアニメをやったりしてきているので、ロゴの裏にある意図にも興味があります。要はブランドを推すためのものなんですが、そこから意外と子供が怖がってしまうんだという、意外な反応が返ってきたりすることに、面白みを感じるんですよね。

── この映画がこんなに世界中で公開されるなんて奇跡だ、驚きだって言っていましたが、これから公開される日本について監督自身なにかイメージをお持ちでしょうか?たとえば日本の映画、アニメ、コミックなどのカルチャーについては興味がありますか?

日本の専門家でもなんでもないんですが、日本の漫画やアニメ、映画には興味があります。アニメでは特に『マッハGoGoGo』や『宇宙戦艦ヤマト』が好きです。手塚治虫作品にも親しんできましたし、ゴジラの映画も好んで観たりしましたね。80年代から90年代にかけては塚本晋也監督の『鉄男』や『東京フィスト』に、こんな奇天烈な作品観たことないと、びっくりしました。あとは『盲獣』、鈴木清順監督の『東京流れ者』が好きです。日本には行ったことがなないので、いつか行ってみたいです。というか、今回の『ROOM237』で来日したかったな(笑)と思っています。

(オフィシャル・インタビューより)

ロドニー・アッシャー プロフィール

数多くの短編映画、CM作品、ミュージック・ビデオを手がけてきた映像クリエイター。9分間のホラー・ドキュメンタリー『The S from Hell』(2010)を監督したのち、その作風をさらに押し進めた『ROOM237』を2012年に完成。多方面から高い評価を得たこの作品は、オースティン・ファンタスティック映画祭の監督賞、インターナショナル・ドキュメンタリー・アソシエーションの編集賞を受賞した。待機中の新作にはホラー・アンソロジー『ABC・オブ・デス』(2012)の第2弾『ABCs of Death 2』があり、日本から参加する園子温監督らとともにオムニバスの一編の監督を務める。

映画『ROOM237』

2014年1月25日(土)よりシネクイント他全国順次公開

監督:ロドニー・アッシャー

出演:ビル・ブレイクモア、ジェフリー・コックス、ジュリ・カーンズ、ジョン・フェル・ライアン、ジェイ・ウェイドナー

製作:ティム・カーク

作曲:ジョナサン・スナイプス

アニメーション&ポスター・アート:カルロス・ラモス

音響デザイン:イアン・ハーゾン

2012年/アメリカ/英語/103分

原題:ROOM237

配給:ブロードメディア・スタジオ

公式サイト:http://www.room237.jp

公式Facebook:https://www.facebook.com/pages/映画ROOM237/176100905920236

公式Twitter:https://twitter.com/ROOM237_eiga

▼映画『ROOM237』予告編

[youtube:6aqJC1Jw7X4]