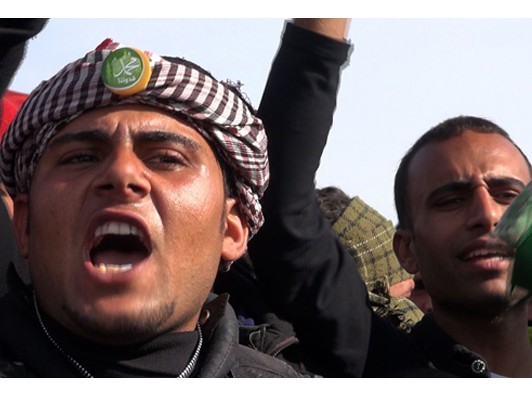

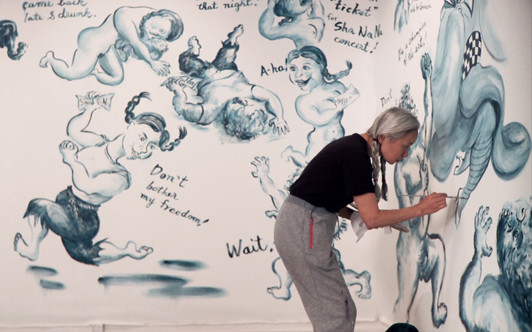

映画『アイ・ウェイウェイは謝らない』より ©2012 Never Sorry, LLC. All Rights Reserved

中国の現代芸術家・艾未未(アイ・ウェイウェイ)のドキュメンタリー『アイ・ウェイウェイは謝らない』が11月30日(土)より公開される。今作は彼が2008年5月の四川大地震における校舎倒壊と5,000人以上の学童の死について調査を行った頃から、警察からの暴行事件、そしてミュンヘンでの大規模な個展、ロンドンのテート・モダンでの新作展示までを密着。密着。そして母親や弟へのインタビュー取材や、2011年に81日間非合法的に身柄を拘束され、開放されるまでを通して、政府に挑み、芸術を生み出し続けるアーティストに追っている。アリソン・クレイマン監督に、撮影の模様やアイ・ウェイウェイとはどんな人物なのかを聞いた。

その存在感の大きさに圧倒された

──この映画を撮ろうと思ったきっかけはなんでしたか?

2008年に初めてアイ・ウェイウェイに会ったのですが、実はその2年ほど前から中国にいました。私はジャーナリストやドキュメンタリー映画の製作、語学の習得などいろいろな思いを持っていたので、大学卒業後はどこか外国に行こうと思っていました。ですから始めはアイ・ウェイウェイが目的で中国へ行ったわけではありませんでした。しかし北京にいた時のルームメイトがたまたまアイ・ウェイウェイの写真展のキュレーターをしており、その縁で彼と知り合いました。ルームメイトは私がドキュメンタリーを撮りたいということを知っていたので、彼の写真展の映像を撮ってほしいと依頼されたのです。そこで初めてアイ・ウェイウェイに会ったのですが、彼女に紹介されたその時からずっと私と彼は“撮影する人/される人”という関係が続いています。

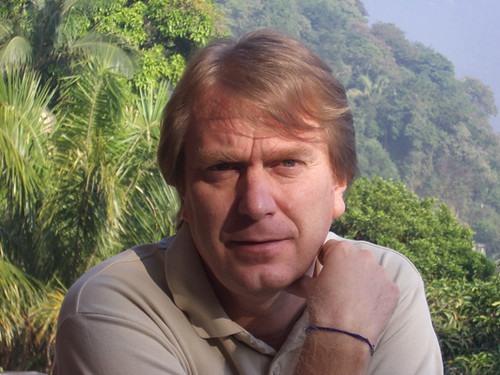

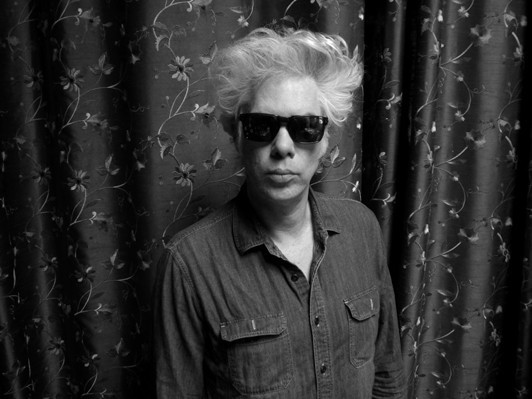

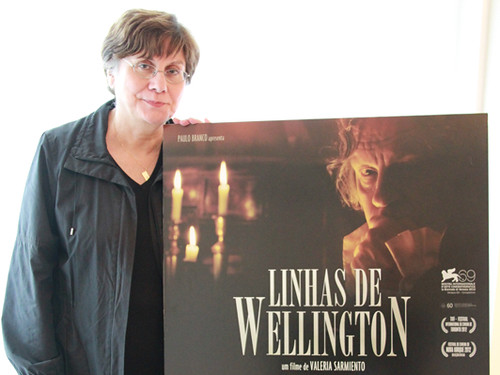

映画『アイ・ウェイウェイは謝らない』のアリソン・クレイマン監督

──アイ・ウェイウェイの第一印象はどうでしたか?

第一印象は身体的にも精神的にも「部屋の中いっぱいの人」という感じでした。そこにいるだけでみんなの注目を集めてしまう、その存在感の大きさに圧倒されました。また政治に対して大胆にそしてとても気軽に話す点にも驚きました。中国では彼のように自国を批判する人がいなかったので、非常に珍しく感じました。そして彼を撮ることで、映像を観た人の中国観が広がるのではないかと思えました。また彼のアートワークの素晴らしさや彼の歩んできた人生のすごさなどが合わさり、彼はとても面白いモチーフになりえると思いました。

──外国の中で中国を選んだ理由はなんだったのでしょうか?

最初はどこでも良かったのですが、とにかくどこかに行って冒険がしてみたいと思っていました。そうしたら、たまたま大学の友人で中国に家族がいる人がいたので、その友人の帰省について行くことにしました。このように中国へ行ったきっかけは偶然だったのですが、そのまま長く残ったのはやはりそこが「中国」だったからです。中国では語学を習うのも楽しかったですし、人々のエネルギーもとても感じられました。なによりいろいろな変化が起き、多くのストーリーが流れる中国は、私の目標であるジャーナリストになることとドキュメンタリー映画を撮ることに関して最高の場所だと思いました。

映画『アイ・ウェイウェイは謝らない』より ©2012 Never Sorry, LLC. All Rights Reserved

──きっかけは写真展の映像ということですが、いつ頃からこれを長編のドキュメンタリー映画にまとめようと思いましたか?

きっかけとなった写真展の短い映像を観て、アイ・ウェイウェイがとても感心してくれました。無名の私の作品を好きになってくれたというのはとても嬉しかったですね。その後も継続して彼を撮り続けていたのですが、私は彼がアート作品を作っているところやインタビューを受けているところより、他の人が撮らないような彼自身が見えてくるものが撮りたいと思い彼の元に通いました。9ヵ月ほどたった頃にいつも通り彼のまわりで撮影していると、アイ・ウェイウェイを訪ねてきた人が「彼女は何をしているのか」と私のことを彼に尋ねました。その時アイ・ウェイウェイは「彼女は僕のドキュメンタリーを作っているんだ」と説明してくれ、それを撮影用のヘッドホンで聞いていた私は「彼のドキュメンタリー映画を作ってもいいということね」と改めて決意しました。

映画『アイ・ウェイウェイは謝らない』より ©2012 Never Sorry, LLC. All Rights Reserved

──撮影スタイルは、あらかじめ構成を考えて撮影に臨んだのか、その場で作り上げていったのかどちらでしょうか?

あまり構成は考えず、カメラの前でその人の人生が進んでいくのをおさめたいと思いました。そのためには対象となる人物と親しくなる必要があり、そして時間をかけることも必要でした。またアイ・ウェイウェイには、彼自身の長い歴史がありそれは中国の歴史とも重なっています。そして彼を知るうちに、彼のまわりのいろんな人や物事をリサーチする必要が出てきたのでよく調べましたね。彼の記事・映像などはすでにいっぱい出ているので、アートだけや政治だけなど彼の一部分を追っていくのではなく、彼の全体像に迫りたいと思いました。

彼は表現の自由や情報の透明性が大切という自分の原理を心から信じている

──アイ・ウェイウェイに関するリサーチなどの準備期間は?

いきなり短編で彼を撮りはじめたのでリサーチ期間はありません。制作全体としては3年以上かかりました。リサーチと撮影、編集が全て同時進行で進んでいきました。撮りながらいろんなことが起こるので撮影しながら編集していました。自分にとっては構想を練ってから撮るというやり方は難しいです。まずその人に会って自分がどう感じ、それをさらに追及したいと思えるかどうかで決めています。今回はアイ・ウェイウェイからとてもインスピレーションを受けました。彼のことは知れば知るほど興味が湧いてきたので面白い経験でしたね。

映画『アイ・ウェイウェイは謝らない』のアリソン・クレイマン監督

──アイ・ウェイウェイのまわりでは予期せぬハプニングもいろいろと起きたと思いますが撮影では混乱はありませんでしたか?

突発的に起きた出来事もあり、いくつかはアイ・ウェイウェイのチームが撮っていたものを使わせてもらいました。しかし当局と対決した大事なシーンは私のカメラで撮ったものです。彼のまわりではいろいろな出来事が起こるので常に撮りたいという衝動に駆られました。そういう意味ではドキュメンタリーを撮る上で彼はすごく良いモデルでした。また同時に彼は私にとって良い師匠でもありました。というのも彼自身も映像をどう〈証拠〉として残すかを常に考えている人なので私にとってとても勉強になったのです。撮影をしていく上で明確になっていったことはアイ・ウェイウェイの撮り方と私の撮り方は違うということでした。彼は目的のために映像を使い、私は彼らのそうした動きを撮影しました。常に行動を共にすると自分の立ち位置が混乱しがちでしたが、こうしたことは撮影していく内にだんだんと明確になっていきました。

──撮り終えて、改めて彼のことをどう思いますか?

彼は表現の自由や情報の透明性が大切という自分の原理を心から信じていて、それに基づいて動いていると感じました。人間としては極端なところがあり、オール・オア・ナッシングなところもあります。10回聞くと10通りの答えが返ってくることもありますが、根底に流れるものは一貫しています。また彼は非常に面白い人であり、自分を表現することがとても上手い人でもあります。本当に遊び心がいっぱいで、彼と一緒にいると皆どうしても楽しくなってしまいます。彼はどんなに暗い状況でもその中にユーモラスなことを見つける才能があります。逆に言うと、常に新しいものをつくっていないといけないし何か表現していなければいけない人なのだろうなと思います。

(オフィシャル・インタビューより)

アリソン・クレイマン プロフィール

フリーのジャーナリストであり、ドキュメンタリー映画作家でもある。2006年から2010年まで中国に暮らし、その間に、PBSFrontlineやナショナル・パブリック・ラジオやAP通信テレビーニュース等のラジオ/テレビ番組特集を制作。又、ドキュメンタリー長編映画デビュー作となる「AI WEIWEI: NEVER SORRY」の撮影に着手、アーティスト/活動家に2年間に渡り密着し、かつてないほどに彼の人生と作品に迫った。本作は2012年のサンダンス映画祭で審査員特別賞/挑戦の精神賞を受賞した。2011年春に中国当局がアイ・ウェイウェイを3ヶ月間拘束した際、クレイマンはCNNインターナショナルやコルベリア・レポート等、メディアに大量露出し、アイ・ウェイウェイや自身の作品について語った。彼女はサンダンスのドキュメンタリー製作フェローに選ばれ、フィルムメーカー誌が毎年選ぶ“インディペンデント映画界のニューフェイス25人” の一人となった。

フィラデルフィアに育つ。2006年にブラウン大学で歴史学の文学士号を取得し卒業。C.V. Starr National Service Fellowshipと一般レポート部門でのAP通信の大学ラジオ賞を獲得。北京語とヘブライ語を話す。

映画『アイ・ウェイウェイは謝らない』

11月30日(土)よりシアター・イメージフォーラムほかにて全国ロードショー

製作・監督・撮影:アリソン・クレイマン

製作:ユナイテッド・エクスプレッション・メディア

製作協力:ミューズ・フィルム&テレビジョン

出演:アイ・ウェイウェイ 他 アイ・ウェイウェイに関わる様々な人々

2012年/アメリカ/91分/カラー/デジタル/ビスタ/5.1ch/中国語・英語

原題:Ai Weiwei: Never Sorry

配給:キノ フィルムズ

宣伝:FTF

宣伝協力:フリーマン・オフィス

公式HP:http://www.aww-ayamaranai.com/

公式Facebook:https://www.facebook.com/aww.ayamaranai

公式Twitter:https://twitter.com/aww_ayamaranai

▼映画『アイ・ウェイウェイは謝らない』予告編

[youtube:rh_IBNbQiWI]

![Valentiン] Alvarez fo#16BC3E](http://farm4.staticflickr.com/3701/11601775784_dba2985029.jpg)