![]()

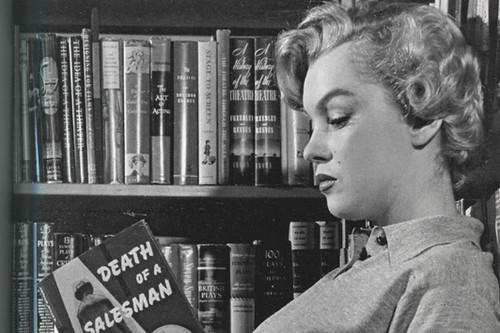

左より、松江哲明監督、冨永昌敬監督、吉田アミ

フェデリコ・フェリーニ、ミケランジェロ・アントニオーニの監督作を含む、イタリアのオムニバス映画『街の恋』が8月23日にIVCより、DVDとブルーレイ化され発売となった。この発売を記念し、豪華ゲストをむかえての上映&トークイベントが9月7日(土)、8日(日)にアップリンクにて、2日間にわたり行われた。

菊地成孔氏、ヴィヴィアン佐藤氏、岸野雄一氏を迎えて行われた初日に続く2日目は、当イベントの企画者でもある吉田アミを交え、冨永昌敬監督、松江哲明監督の2人よる監督対談。ロケット乳から当時の撮影状況、オムニバス映画の撮り方など、終始笑いに包まれる中、映画監督ならではの視点から作品を読み解く、妄想交じりのトークが展開された。

誰もはっきりと覚えていない不思議な映画

冨永昌敬(以下、冨永)感想の前に、やっぱりこの映画が作られた背景が気になるんですけど。1953年公開ですよね。時代的にも世界的に見てもまだオムニバス映画ってまだそんなになかったと思うんですよね。60年代くらいからいっぱいできてくると思うんですけど。それは作品のデータとして明らかになっていたりするんでしょうか?

吉田アミ(以下、吉田):昨日もこの話があったんですけど、詳しくは分からなかったんですよね。客席に発売元のIVCの方がいらっしゃっているので、ちょっと聞いてみましょうか。どうでしょうか?

【IVCの方】すみません。分からないです……。

吉田:「分からない」とはっきり言われてしまいました(笑)。

(一同、笑)

冨永:1953年で、参加している監督もフェリーニ、アントニオーニをはじめ、のちに有名になる監督ばっかりじゃないですか。どういうメンツだったのかなと思って。ある程度は友達付き合いもあったかもしれないんですけど。そういう意味も含めて、成り立ちのところがやっぱりちょっと不思議で、何か理由があったんじゃないのかなって思わざるを得なかったんですよね。機材に関しても、まだフットワークが軽くなかった時代にわざわざ街で撮ってて、素人の人を使って撮影するやり方って特殊って言えば特殊なので。それも込みでこれ考え付いた人誰だったんだろう、何でだったんだろうって。それが分かってくるといろいろ腑に落ちるという気がしたんですよね。

吉田:プロデューサーのチェザーレ・ザヴァッティーニでしょうね。でも、この後に似たような作品が作られてないので、「継承されなかったネオリアリズム」ということで、昨日は話がまとまりましたね。今回のイベント前にインターネットで調べたんですけど、ほとんど情報が出てこなかったんですよね。以前、『巷の恋』というタイトルでVHSでレンタルされていたという情報と、テレビで放映されたことがあるという情報くらいで。インターネットが普及してなかった時代の作品なので、本気で調べようとするなら当時の雑誌をあたるか、実際観たことがある人に話を伺うしかない。(見たことあるというお客さんに向かって)ちなみに、どこでご覧になられました?

【お客さん】あんまり覚えてないんですが、『巷の恋』という題だったことは覚えてますね。どっかの映画館だったと思うんですけど。

吉田:どこかで上映されてたかも、知れないんですね。

冨永:さっき話しててびっくりしたのが、あんなに何でも観ている松江さんですらこれは観てなかったって言ってて。

松江哲明(以下、松江):昔、レンタル屋で働いてたんですよ。でもこれは知らなかったですね。

吉田:みんなの記憶が曖昧で、はっきりしたことを覚えている人がいないなんて不思議ですよね。あの博識な岸野雄一さんですら知らなかったくらいですから。レンタルか深夜放送で観たような観なかったような薄ぼんやりとした記憶の中に『街の恋』がある、と。

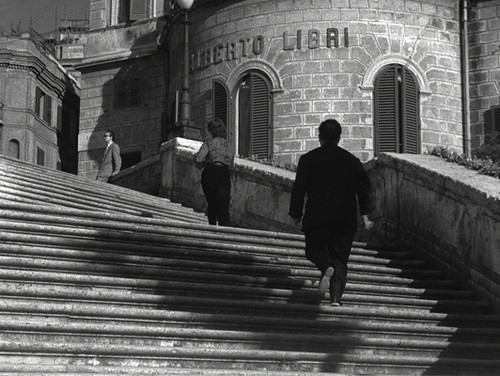

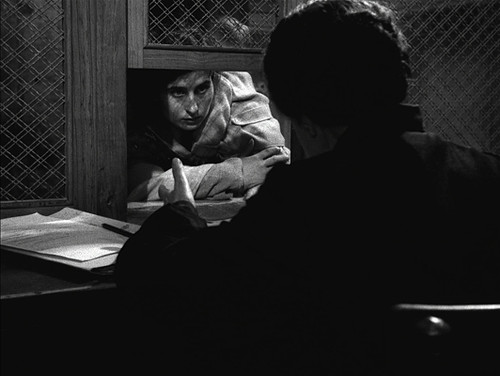

冨永:ジャケットを作るのも難しかったと思うんですよね、スターが出ていないから。この写真は3話目ですかね?

松江:『3時間のパラダイス』と、『イタリア人は見つめる』ですね。

冨永:なんとなく映画っぽいカットってことで採用されたのかもしれないですね。さすがにここでアントニオーニの自殺未遂した人(『自殺の試み』)のインタビューカットとか出てたらおどろおどろしすぎますもんね(笑)。

左より、松江哲明監督、冨永昌敬監督、吉田アミ

人々は女性の向こう側にある、カメラを見ている

吉田:今日はお二人に来ていただいているので、監督ならではのお話を伺えたら。単純な疑問として、当時、どのように街中で撮影していたのだろうか、今の撮影方法との違いなどお話しいただけますか。

松江:それで言うと、一番分かりやすいのが、最後の『イタリア人は見つめる』ですよね。今だったら一眼レフぐらいのサイズでレンズを換えればフィルムライクな画が撮れちゃうわけじゃないですか。でも当時のカメラって周りにちゃんとレールを引いて、照明ちゃんと当ててとか、すごい数のスタッフが必要なので。たぶん(『イタリア人は見つめる』の中では)スタッフ込みで、街の人たちは女の人を見ているんだろうなって思ったんですよね。彼女たちを見てるんじゃなくて、背景も含めて彼女たちをチラチラと見ていて、それをうまく活かしてるなと思いましたね。

吉田:なるほど! 昨日は、イタリア人が見すぎなんじゃないかという話にもなりました(笑)。

冨永:さっき、控え室でなんであの女の人たちはあんなに胸が尖ってるんだろうって話になって(笑)。

吉田:ロケットみたいになってますもんね(笑)。

冨永:だからってあんなに見るのかなって思ってたんですけど、松江さんに「カメラがあるからだよ」って言われて「ああ、そうなのか」って。

松江:冨永さんも分かってましたよね(笑)?

冨永:いや、俺ほんとに……(笑)。

吉田:胸しか見てないんですね(笑)。

冨永:でもそれ意図的に演出しはじめたのは撮影の2日目からかもしれないですよ? これだけ尖らせとけばみんな見るだろうと思ってたら、実際は、みんな何を撮ってるんだろうって見ていることに気付いて、みたいな。

松江:なるほど(笑)。ちなみに、この監督さんてどういう人なんですかね?

吉田:アルベルト・ラットゥアーダさんですね。

松江:オムニバスでこういうちょっととんがった作品作る人ってあんま伸びないですよね。

(一同、笑)

松江:そういうのないですか(笑)? オムニバス映画で、いい作品を撮ってるなって人ってそれ一本だったりして。逆に巨匠みたいな監督だと、他の作品の練習みたいな感じで地味な作品になったり、そういうこと多いじゃないですか。

冨永:オムニバスの中で大物感漂わすみたいな。

松江:(オムニバスで)ちゃんと面白いもの作る人ってあんまり長編向きじゃない気がするんですよね。

冨永:その後(この監督が)どうなったか気になりますね。でも、フェリーニ、アントニオーニは別格にしても、このオムニバスの方たちは、キネ旬の世界の映画監督シリーズあるじゃないですか。それのイタリアの巨匠たちに載っている方たちだと思いますよ。当時のイタリアの中堅監督が集まっていたんじゃないですかね。あと、僕はこの作品を見てて面白いなと同時に怖いなとも思ったんですよね。自分も男ですから街を歩いててきれいな女の人いたらやっぱり見ちゃうじゃないですか。というか、相当見てると思うんですよね。

吉田:相当見ている(笑)。昨日も菊地成孔さんと岸野雄一さんが同じことおっしゃってましたよ。

冨永:恥ずかしいぐらい見てるんですよ。だからこそ、ちょっと見方が雑だなと思ったりして。

松江:いやあれ、さりげなく見てるつもりかもしれないけど、僕らが見てるのもあれ全部バレてるんですよ。

冨永:見てる相手にバレるのはどうでもいいんですよ。でも周りの人たちにバレるのは嫌なんですよね。みなさんほどほどにマヌケな表情で映ってて、自分がそうだったらどうしてようって。

松江:公開処刑みたいなね。お前らこういう風に見てるんだぞって。

吉田:これ、『日本人は見つめている』とかだったらどんな風になりますかね?

松江:あははは(笑)。なんかバレなさそうな感じにしちゃうから、汚い感じになりそうだな。

冨永:うん、見苦しくなりそう。こんな爽快じゃないと思う。

松江:コメディっぽくならないと思いますよ。こんな爽快な音楽つけられない。ヤコペッティのドキュメンタリーとかもそうじゃないですか。人間てこんなバカなんですよっていうのを演出するじゃないですか。

吉田:たぶん男性は出てこないですよね。シャンプーのTSUBAKIのCMみたいになると思ったんですよね。「日本の女性は美しい」みたいな。

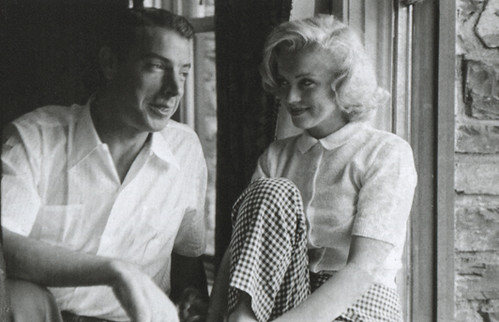

映画『街の恋』より

松江:そうですね(笑)。でも『イタリア人は見つめる』の音の使い方とか編集は面白いですよね。最後のロングショットの引きじりよかったですよね。

吉田:びょびょびょびょびょーんみたいな間抜けな音を当てられてますからね。男性の間抜け面に。でも、これ楽しい話っていうことになってますけど、最後は女性がストーカーされて終わってますからね。

(一同、笑)

冨永:しかも、「まぁ!」みたいな感じで、露骨にパンチラを警戒しているカットがありましたよね。

吉田:それなのに最後映ってくるのが焼け野原っぽいすごく淋しいところにポツンとあるアパートなのか、ホテルなのか。周りを見ると、ここどこなんだ!? っていう。ほかにも断崖絶壁みたいな場所とかいろいろここがイタリアなの!? っていう、場所が出てきますよね。

松江:そうですね。最後のシーンは、ホテルみたいな感じでしたけど、あそこだけ字幕ほしいなと思いましたね。説明ほしかったですね。アパートとホテルじゃニュアンスが違ってきますから。

こんなドキュメンタリーは今じゃ撮れない

吉田:作品1本が15分くらいなんですけど、その尺で今、オムニバスのドキュメンタリーを作るとなると、どういう感じになるんでしょうね。

松江:どうなんですかね。この映画はちゃんと「街の恋」っていうテーマが明確で、監督なりプロデューサーなりのルールがすごくしっかりしている映画だと思いましたね。今のオムニバスはけっこう自由に撮ってくださいっていうのが多い気がするから。僕はオムニバスはこれぐらいガッツリ決めた方が面白いと思いますけどね。

吉田:順番もいいですよね。

松江:結局、真ん中に言う事聞かない人が入るわけじゃないですか。オムニバスやっても絶対いるんですよ。ルール決めてるのに勝手にやっちゃう人が。そういう人が真ん中ぐらいにいるといいんじゃないですかね。

吉田:ご自身はどの位置だと思われますか?

松江:僕は一番頭か最後で。冨永さんはたぶん真ん中やるタイプの(笑)。

冨永:僕ね、一番最初と真ん中はやらせてもらったことがあるんですけど、最後はやらせてもらったことないですね。安定しないからでしょうね(笑)。エンディングを任されない。

吉田:この人なんかとんでもないことしちゃいそうだと(笑)。

冨永:順番ってあらかじめ決まってたわけじゃないでしょうし、出来てから決めたんでしょうけど、全体的に、ざっくりした分け方をすると、頭から「暗い」「暗い」「明るい」「明るい」「暗い」「明るい」って感じで。最初に「暗い」「暗い」を2つやってるんですよ。これどうなんでしょう。

松江:でも映画のオムニバスってそういうの多いじゃないですか。子ども捨てる話とかパク・チャヌクの枠だな、と。

(一同、笑)

松江:ひとりこういうの作っちゃうやついるよね、みたいな(笑)。やっちゃう人いるんですよ。俺はこういうのしか興味ねぇみたいな。

映画『街の恋』より

冨永:あ、あれは? 『TOKYO』(フランス・日本・ドイツ・韓国合作による2008年のオムニバス映画)。

松江:あれもまさしくそうじゃないですか。最初は明るくミシェル・ゴンドリーで真ん中にカラックスがいて、最後にポン・ジュノがまとめるっていうね。

吉田:でも考えてみたら音楽も同じですよね。アルバムの作り方とも似てますね。

松江:そういう見方でいうと、僕は1本目が面白いですね。ドキュメンタリーって今はもうぜんぜん違うじゃないですか。ドキュメンタリーというかこういう風にしか作れないというか。「たまたま撮れたもの=自然」ではないんですよね。なんというか、現実をそのまま撮るのが、ドキュメンタリーのいいところではなくて。逆に、芝居の経験がない人とか素人の方が芝居をすることで生まれるリアリティというか。何回も頭の中で繰り返して語っていた物語をカメラの前で一回だけ演じるっていう現実味だったりが、やっぱりドキュメンタリーの面白いところだなと思います。今はもう、そういう作り方のドキュメンタリーが作れなくなっちゃっているから。「こういう風にしか撮れなかった」っていうドキュメンタリーを観るとすごく憧れます。

冨永:今ドキュメンタリー作る時って、ある程度構成台本だったり、落としどころを探しながら作りますよね。狙ってるところに詳しい証言者の人たちがいたらそういう人を探したり、狙いを持ちながら作ると思うんですけど、それでいいとも思うんですけど。この場合ってそれが絶対できなかった映画だと思うんですよね。撮影機材の問題だったり、技術的な問題だったりもあって、そんなこと考えてられないような現場だったと思うんですよ。ただ単に、ちゃんとこの人の話を記録するにはどうするかっていう事に尽力したと思うし、映る方も自分が必要とされている事に応えるにはどうしたら一番いいかって、その事しか考えていなかったと思うんですよ。だから台本も何もない感じで、非常に刹那的な作り方をした結果、こういうものになったんじゃないかな。1話目からすごく挑戦的じゃないですか。最後の胸が尖がってる話ばっかり話題になっちゃうと思うんですけど、実は1話目で勝負を決してた作品かもしれないですよね。

松江:自然とフリになってる感じもありますよね。あと、映画って映っちゃうと俳優的な面が出てきちゃうんですよね。素人の人ほどプロっぽく撮るのが面白いと思うんですよ。さっき冨永さんが言った「必要とされている事」が、自分がカメラの前で演じる事に繋がっていくのかもしれないし。だから出てくる人がみんな素敵だなって。素人の人たちが役者っぽくなっていったり、カメラの前で演じているだったりっていうのが、ドキュメンタリーとかフィクションとか関係なく、映画の持ついいことの面だと僕は思うんですよね。

冨永:松江さんとかアラーキーさんの系譜っていうかね。

松江:荒木さんの名前が出てきた(笑)。

冨永:女=女優的な、ね。

松江:そういう意味ね。逆にプロの俳優の人ほど素人っぽく撮るといいんだなぁって『情熱大陸』とか見ながら思っているんですよね。『情熱大陸』が好きで(笑)。とにかく、スタイルとして憧れますよね。大きいカメラでインタビューとかしてみたいですもん。これ全部アフレコだよねとか言われたいですもんね。

吉田:いまアフレコないですもんね。

松江:現場で音をメモして録音で録っといて、あとでインタビューした素人の人呼んでアフレコしてもらうとかすごいワクワクするじゃないですか。

吉田:それ面白いですね。人って見た目に影響されるので、カメラが大きいっていうことによる影響はあると思います。

冨永:当時の35ミリのカメラって小さめの冷蔵庫ぐらいはあったと思うんですよね。しかもそれにレールが付いてて、三脚もちょっと信じられないくらいの大きさのものだと思うんですよね。おそらく小男5人か大男2人とかで回してたと思うんですけど。

吉田:女性はほとんど撮ってないですもんね。いま女性の監督が増えたのはやっぱりカメラが軽量化された影響ですよね。。

松江:単純に力仕事でしたからね、映画作りって。

冨永:1960年代頃に大島渚とかゴダールとかが突然カメラを担ぐようになったでしょ? それにびっくりしたっていうのはそういうことだったと思うんですよね。担ぐもんじゃないでしょって。

松江:だから今回の映画でフェリーニがケンカしたのそこだと思うんですよね。俺たちは外に出てカメラ担いで現実を撮ってくるんだって言ってるのに、『結婚相談所』とか嘘話をやるわけじゃないですか(笑)。「俺たちが新しいことやろうとしてるのにお前どういうことだ!」っていうケンカがあったと思うんですよね。

冨永:これ最初からフェリーニだけ仲良くなかったのかもしれないですね。ほかの5人は友達で、一人足んないって時に「あいつでいいかな」みたいな感じで、でもあいつちょっとヤバイよね、なんかやるかもね、みたいな感じで言ってたんじゃないですかね(笑)。

吉田:菊池成孔さんの見立てでは、そこでフェリーニがザバッティーニとケンカして二度と会わなくなっちゃったんじゃないかって。

映画『街の恋』より

冨永:でもね、菊地さんが言うと、単にフェリーニが大好きな人の妄想のような気がしちゃうんだよね。僕、菊地さんの映画の話は3割ぐらい妄想だと思っているんで(笑)。

吉田:打ち合わせで、昨日の話しをしてもぜんぜん信じてくれなかったですもんね(笑)。

冨永:菊地さんの中では真実なんでしょうけどね・・・・・・。ここだけ覚えて帰らないでくださいね(笑)。

(一同、笑)

無学な人がポツッと唐突に言っちゃいけないこと言っちゃう恐怖

冨永:あとさっき僕が「暗い」「暗い」「明るい」と言ってたもので、「明るい」って言ってたものにはちゃんとスタイリストが入ってる気がしたんですよ。チェザーレ・ザヴァッティーニの作品は服が体にぜんぜん合ってないんですよね。『カテリーナの物語』でしたっけ?

松江:「街の恋」は、どこいっちゃったんだって話ですよね。

吉田:恋がまったくないですからね。

松江:だからこういう人は真ん中あたりなんですよね(笑)。

冨永:いい服着てる回とぜんぜん違うんですよね。カテリーナの回は、「しまむら」でも売ってねぇよみたいな服でね。

松江:ローマに「しまむら」ないよ(笑)。

冨永:でもみんなもっと高そうな服着てるし、自家用車もバンバン走ってるじゃないですか。貧富の差が激しかったっていうのはちょっと気になったんですよね。

映画『街の恋』より

松江:この映画を見てて思ったのは共通のテーマとして「街の中の恋」っていうのもあるんですけど、「戦後」っていうのも大きいなと思って。最近映画を観るときに意識してるのが、やっぱりどの時代に作られたのかってことなんですけど。これは、明らかに戦後の影がすごく濃厚ですよね。まだ戦後5~6年とかで、街が完全に復興してない時期に撮っているものなので。ドキュメンタリーって現実が素材なんですよね。まずは現実を撮らないことにはドキュメンタリーってスタートしない。そうすると社会の状況っていうのがすごく入り込むと思うんですよ。僕はそれがすごいドキュメンタリーが好きな理由でもあるんですけど。第1話の娼婦の語りとかものすごく「死」が近いじゃないですか。劇中の新聞記事にも心中とか自殺とかが出ていて、その当時の気分がすごく伝わってくるというか。

冨永:台本で書けない感じのことが映ってる感じはありますよね。言い方はあれですけど、無学な人がポツッと唐突に言っちゃいけないこと言っちゃう恐怖というかね。

松江:そうそう。皮膚感覚でその当時の人たちが共感してるというか。監督が違うから余計にそれを感じるのかな。たとえば『結婚相談所』の話も明らかにフィクションなんだけど、でもそこで語ろうとしていることだとか、スタッフも出てる人も観てる人も共有していたのはそういう「死の感覚」なのかな、と。画面に映ってるものだけではないそういう雰囲気を感じたんですよね。

冨永:あとこの当時この監督たちは映画撮ってるぐらいだから、戦争行ってないんじゃないかと思うんですよね。ギリギリ戦争行かずに済んだ人たちだからこそ、焼け野原が残ってる街で夜街角に立っている女の人たちに対して、妄想と憧れが両方あったと思うんですよ。そういう妄念が娼婦を女優にさせちゃってるみたいな。

松江:なんかいいですよね。ナレーションの語り口も上から目線じゃないですか。上から目線なのに撮っていく中で共通項というか、なんかそういうものを見つけて、でも最後は「俺たちには何にも分かんねぇ」「映画では描けねぇ」みたいな(笑)。「なんなのそのシニカルな目線!」っていうのが、僕はなんか好きなんですよね。

冨永:(メモを見ながら)ナレーションで最後にすごいこと言ってましたよね。「かつてない映画表現を徹底的に追及した」って。これちょっと腰砕けちゃって(笑)。実際みんなバラバラじゃねぇかよって。

松江:お前誰だよってね(笑)。

冨永:「これ言った人、手挙げて!」って思った。

クレーン撮影がカテリーナを女優にした

松江:当時のクレーンだから相当なことですよね。『カテリーナ』だけ、物語をすごく伝えようとしてましたよね。

吉田:本人による再現ドラマって、どうやって撮ってるんですかね。本人は実際にあったことをもう1回やるわけですよね。そのときの気持ちとかどう揺れ動くんだろう。

松江:僕は、本人による再現ていうのは、ドキュメンタリーと変わらないと思いますよ。ドキュメンタリーってインタビュー自体が過去の話じゃないですか。「今どう思ってますか」じゃなくて、「あの時どうでしたか」っていうのを聞くので。それに現場で「動き」の演出がプラスされるのが本人による再現ドラマだと思うので、そもそも僕は(再現ドラマを)もっとやればいのにと思いますけどね。僕の『フラッシュバックメモリーズ』ってある意味そうしたかったんですよ。記憶をなくされてるGOMAさんに対して、インタビューして話を作るっていうのは、僕が考えてる以上に苦労がものすごく大きいと思ったので。なので、言葉で語るインタビューじゃなくて音楽で語るインタビューにした方が、観てる人にとってポジティブな物になるなと思ったので、そうしたんですけど。本人による再現芝居はやってみたいですよね。

吉田:あんまりないですかね。赤塚不二夫先生しか観た事ないです。『驚きものの木二十世紀』か何かで。TVですけど。

【客席から】 キアロスタミの『クローズアップ』とか。

冨永: ああ!ありましたね。あとアナタハン島事件の(『アナタハン島の眞相はこれだ!!』)とか、『実録白川和子』とか。

松江:そうだそうだ! けっこうあるなあ。いますよね。生まれながらにして女優みたいな人って。そうすると真俯瞰とか撮れちゃうんじゃないですかね。カテリーナのところでありましたよね。

冨永:放置した子どもがいなくなって、「カルロごめんね。なんてことをしてしまったんだ」みたいに泣くシーンで、なんとクレーン使ってるんですよね。今の僕らが使ってるような軽いクレーンじゃなくて、当時は本物のクレーン車だったと思います。

松江:すげぇなと思った。ここ一番女優ってシーンだと思いました。

映画『街の恋』より

冨永:カメラマンが直訴しないとクレーン持ってこれないと思うんですよね。女優がカメラマンを動かしたんですよね。しかも渋い使い方してましたよね。じわぁ~って動きで。

吉田:えぇ! ぜんぜん気付かなかったです。そこ後で絶対もう1回観よう!

冨永:ちなみに、このオムニバスで一番得したのってアントニオーニだと僕は思うんですよね。初期のアントニオーニって、暗いじゃないですか。このオムニバスやったことで他の連中の作品も観て、最後の『イタリア人は見つめる』で「なんかかわいい子いっぱい使ってる」とか、『結婚相談所』や『3時間のパラダイス』を観て、映画ってこういうキレイな女優さんを出していいものなんだって初めて気付いたんじゃないかと。それほど(アントニオーニにとって)ロッセリーニの影響が強くて、貧しい街の貧しい女の人を撮るのが映画だと思い込んでたんじゃないかな。だって、この後からですよね。モニカ・ヴィッティが好きすぎてたまらないシリーズが始まるの。とにかく美人を撮りたくてたまらない感じに後年なっていくのが、これを観てると信じられないんですよね。

吉田:そういう意味でのオムニバスのいい面を吸収しているんじゃないか、と。

冨永:いやこれ、僕の妄想ですよ(笑)。

(一同、笑)

吉田:最後に会場から質疑応答や補足などあれば。

【お客さん】すごくお話面白かったです。そんなに大きいカメラを持って撮っているとは思わなかったので。

冨永:映画の資料館とか行くとありますけど、冗談じゃなくものすごい大きさあるんですよね。素材も鉄とかじゃなくて鋳物ですよね。要するに、川口のキューポラで作ってるやつですよね。

松江:あはははは(笑)。すごく重いものね。

冨永:そんな物を持って街に出て映画撮ってるっていうのは冷静に考えるとびっくりしますよね。

松江:でもほんと、「不自然なことの自然さ」にすごく惹かれるんですよね。そういうことをするには今の機材ではダメなんじゃないかと思うんですよ。むしろバレるような機材で撮るとか。そういうのやりたいんですよね。

冨永:けっこうやってますよね(笑)。

松江:いや、まだまだあんなもんじゃ。『ライブテープ』なんかで1カットで撮ってても、みんなはカメラじゃなくてガンマイクを気にしてるんですよね。今、カメラでは人は動揺しないんだなと思って。だから、撮ってますよっていう違和感を入れ込むためにはどうすればいいんだろうってことをすごく考えていて。一眼レフのカメラに変な装置くっつけてみようかな、とか変なことしたいんですよね。

吉田:監督のコスプレをすればいいんじゃないですか? ディレクターズチェアに座って、「はい、カット!」とか言ってみたらいんじゃないですかね?

松江:あははは(笑)。変な帽子かぶって、黒澤明みたいなサングラスかけてね(笑)。

吉田:演出は監督のコスプレからはじまっている!

(2013年9月8日、渋谷アップリンク・ファクトリーにて 写真:前澤秀登 構成:ヤマザキムツミ)

冨永昌敬(とみながまさのり)

1975年愛媛県出身。日本大学芸術学部映画学科の卒業制作『ドルメン』が2000年オーバーハウゼン国際短編映画祭にて審査員奨励賞を受賞。続く『ビクーニャ』が02年水戸短編映像祭にてグランプリを獲得。主な監督作品は『亀虫』(03)、『シャーリー・テンプル・ジャポン part2』(05) 、『パビリオン山椒魚』(06)、『コンナオトナノオンナノコ』(07)、『シャーリーの好色人生と転落人生』(08)、『パンドラの匣』(09)、『乱暴と待機』『庭にお願い』(10)、『目を閉じてギラギラ』『アトムの足音が聞こえる』(11)など。

松江哲明(まつえてつあき)

1977年、東京都生まれ。99年、日本映画学校(現・日本映画大学)卒業制作として監督した『あんにょんキムチ』が、99年山形国際ドキュメンタリー映画祭「アジア千波万波特別賞」、「NETPAC特別賞」、平成12年度「文化庁優秀映画賞」などを受賞。その後、『カレーライスの女たち』『童貞。をプロデュース』など刺激的な作品をコンスタントに発表。2009年、女優・林由美香を追った『あんにょん由美香』で第64回毎日映画コンクール「ドキュメンタリー賞」、前野健太が吉祥寺を歌い歩く74分ワンシーンワンカットの『ライブテープ』で第22回東京国際映画祭「日本映画・ある視点部門」作品賞、第10回ニッポン・コネクション「ニッポンデジタルアワード」を受賞。2012年『フラッシュバックメモリーズ 3D』で第25回東京国際映画祭コンペ観客賞を受賞。著書に『童貞。をプロファイル』『セルフ・ドキュメンタリー―映画監督・松江哲明ができるまで』など。

http://d.hatena.ne.jp/matsue/

吉田アミ(よしだあみ)

90年代より音楽活動をはじめる。可聴域すれすれの金切り声、うめき声、舌打ちなど口内で発生する、声ならぬ声による自称「ハウリングヴォイス」によるパフォーマンスで知られる。ソロ以外にも、シンセサイザー、サンプラー、その他の楽器との共演を行い、2003年には、『astro twin+cosmos』でアルスエレクトロニカ・デジタル・ミュージック部門ゴールデンニカを受賞。著書に『サマースプリング』(太田出版)、『雪ちゃんの言うことは絶対。』(講談社)など。批評家で音楽家の大谷能生との『朗読デュオ』では、実験的な舞台空間を作り上げている。

http://d.hatena.ne.jp/amiyoshida/

ブルーレイ『街の恋 ~フェデリコ・フェリーニ×ミケランジェロ・アントニオーニ~』

発売中

出演:アントニオ・チファリエッロ、リヴィア・ヴェントリーニ

監督:カルロ・リッツァーニ、ミケランジェロ・アントニオーニ、

ディーノ・リージ、

フェデリコ・フェリーニ、フランチェスコ・マセッリ

本編:104分

販売元:IVC,Ltd.

価格:5,040円(税抜)

品番:IVBD-1040

★アマゾンでのご注文はこちら