![]()

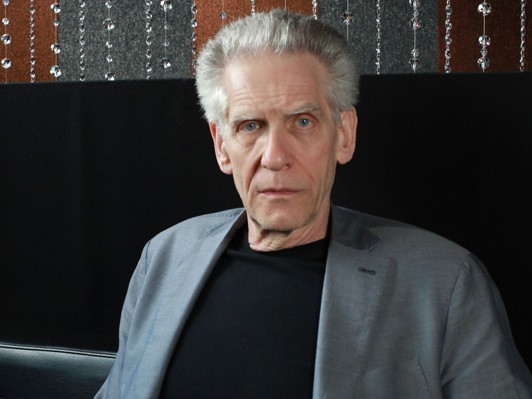

『誰がJ-POPを救えるか? マスコミが語れない業界盛衰記』の麻生香太郎氏

「日経エンタテインメント!」創刊時より日本のエンタメシーンを見てきた『誰がJ-POPを救えるか? マスコミが語れない業界盛衰記』の著者、麻生香太郎氏に話を聞いた。あらためて断っておくと、ここでいうJ-POPとは大手レコード会社が産業として作り出した音楽の事である。AKBやモーニング娘。といったアイドルからJASRACやソフトの売上不振など、現在の音楽業界のトピックそして問題点を検証しながら、マスコミ、エンターテインメント全般、ひいては日本全体の問題をするどく抉った本作では書ききれなかった部分を語ってもらった。

今の中高生にとって、「なりたい大人」がいない

── 僕と麻生さんはほぼ同じ世代ですよね。その世代には思い入れのあるソニーの話から始まり、音楽業界、そしてだんだん映画業界の話にもなって、「あれ、ちょっとやばい」と思って。「じゃあアップリンクはどうあるべきか」ということを考えながら読ませてもらいました。この本のタイトルは『誰がJ-POPを救えるか?』ですが、実は、『誰がJAPANを救えるか?』という内容になっていると思います。

どうしてしまったんでしょう。今の僕らは、歴史上一番幸せなはずなんですよ。人類史上始まって以来のユートピアですよ。停電になんかならないし、水道の水を普通に飲める上に、ペットボトルでミネラルウォーターを買っている幸せな国です。コンビニはあるわ、デパ地下もある。アフリカから来た人はみんなびっくりしていますよ。「日本はなんてすごいんだ、世界中のものがあるぜ」ってなにひとつ不自由していない。食べられない、という事がないじゃないですか。ここ数十年戦争もないし、徴兵もない。最近ちょっと尖閣問題とかあるけど、隣国との戦いもない。こんな幸せな国はないのに、みんな不機嫌そうな顔をして朝起きて、ツラそうな顔をして寝てる。これはいったい何なんだろう。

── 自殺はちょっと減ったとはいえども、年間3万人超えですよね。

アフリカの難民と交流がある人に言わせると「この状況の説明ができない」。アフリカの人はみんな「生まれ変わって日本人になりたい」って聞いてくるらしいんですよ。電車がある、とか、エスカレーターがある、とか、部屋の温度の調節をしている、という事自体が分からない。エアコンでびっくりしているんですよ。こんな幸せな国なのにもかかわらず、なぜこんなに幸せじゃないんだろうって。今の中高生にとって、「なりたい大人」がいない。例えばマスコミ業界を志望する人が「ナベツネになりたい」とかは絶対に思わないですよね。海老沢(勝二)のようなNHKの会長になりたいとも思わない。最悪の人間じゃないですか。

── 新聞で読んだのですが、今、「一番なりたい職業」は「ナニー」、子どもを育ててあげる人である、と書いてありました。それはそれでいい選択だな、とも思いましたけど。

僕らの時に比べれば、例えば介護士になりたいとか、ボランティアになりたいとか、海外青年協力隊やNPOになりたい人が増えているから、いいことだとは思うけれども、なんかちょっと不思議ですよね。しかも年金のことを心配して計算しているし。僕らのころは「年金なんかなくてもいいや」という生き様が格好良かったはずなのに、今は違いますからね。若い子たちが何を老後の心配をしているのか、と。

── これはすべて大人に責任がありますよね。

そうですね。たぶん僕にも責任がある。どこかで油断をしましたよね。

── ソニーは、戦後に東京通信工業ができた時からずっと、「技術によって日本人を幸せにしよう」という理念がありました。

『プロジェクトX』の世界ですよね。「会社のため」がみんな「いい国にするため」でしたよね。

── 当時の松下電器もみんなそうでした。でもこの本の最初で書かれているように、ソニーは社長が出井(伸之)さんの時にクオリアを出したところからダメになったと思っています。それまでソニーが作ってきたのは、自分たちの最高の技術を、できるだけ安く、一般の人たちに使ってもらうという事でした。しかしクオリアは全く逆です。技術的には最前線どころか一世代くらいの型遅れで、しかもそれをすごく高い値段で売る。デザインはそれなりに凝っているけど、あれは文鎮みたいなものです。なんで出井さんがあれをやろうと思ったのか。

分かります。たぶん出井さんはそういう人なんだと思います。

── 出井さんを選んだのは?

大賀(典雄)さんになるのかな。でもあの人は14人抜きじゃないですか。誰もまさか出井さんになるとは思っていなかった、というのはあるのですが。

── 実は、日本がダメになった時期って、あの頃とシンクロするのかな、と思います。

いわゆるバブルの、90年代の前半ですよね。

── エンタメやゲームで言えば、任天堂が世界に進出していったところまではまだまっとうなゲーム産業だったんだけど、それはカードリッジを売っていた世界だったから。ところが、DeNAやGREEのように、携帯電話代に乗せて子どもから料金を徴収する時代に入ってしまった。これはバブルの後ですけれども、その頃からモラルが全く無くなってきた。ドコモやau、ソフトバンクといったキャリアがそのお金を徴収している。それでドコモの大株主はNTT、NTTの大株主は財務大臣。要するに、子どもからゲーム使用料を徴収しているのが国家で、日本国自体が子どもに20万円だ、30万円だと使わせることをしている。これはもう国からしておかしい、こんな国はないと思った。

おかしいと思います。だって、僕らが特別会計の存在を知ったのはここ5、6年じゃないですか?昔は年末に予算を語呂合わせで覚える、っていうのがあって、あれが全てかと思っていたら、あれよりもちょっと大きい会計が何かあるらしいぜ、っていうのはマスコミのトップは知っていたんだろうけど。

── で、内閣機密費の存在を民主党政権になったら全部公開すると……。

そう言ってたのに、使い込みやがって(笑)。

── 自分たちが政権を取ったら一切それを公開しないと。なんかもう、絶望ですよね。国民に「幸せになれない」という気持ちをもたらす国なんて。

高級官僚たちですよね。彼らもたぶん、東大法学部から国家公務員第一種試験を受けて合格した時には日本を良い国にしようと思って、青雲の志を抱いていたのに、そこから振り分けられて、キャリアを競っていって、という代々受け継がれてきた慣習に染まっていくんですよね。

一点集約型になる、悲しい、多様化した時代のスーパースター

── 総論で行くとボヤきにしかならないので、各論で話を聞きたいと思います。この本に出てくるエピック・ソニーの亡くなった坂西伊作さんについては、僕もたまたま出会いがあって、彼が監督をした渡辺美里、岡村靖幸、それから矢野顕子の映画をアップリンクで配給させてもらった事があります。本の中ではその当時、丸山(茂雄/エピック・ソニー創始者)さんがなぜ伊作さんを採用したかという理由が書かれてあります。それは、彼を全部引きはがした時に「品があった」とあります。そこに何かのヒントがあるのではないかと思いました。今は携帯ゲーム会社を筆頭に品が無くなった。金が儲かればすべてオッケー、だけど品が無い。エンタメの業界もそうなっていった。で、愚痴はもう分かったので、これからどうすればいいのか。例えば丸山さんは独立して247Musicを立ち上げたけど、そこに答えはあったのでしょうか。

成功しなかったですね。アマチュアの音源を無料で交換させて価値を出そうとなさったんだけどだめで、4年前にひろゆきさんに売って、それを、ひろゆきさんがドワンゴを辞めるのと同じタイミングで今日(2月20日)閉鎖するというニュースがありました。ちょっと時期が早かった気はしますけどね。

── 志は良かった?

うん。みんなが付いていけなかったですよね。音源のアップの仕方も当時はみんなまだ下手だったし。iPhoneですぐにYouTubeにアップできる時代でもなかったのでね。

── エピック・ソニー(エピックレコードジャパン)の今はどうですか?

エピック・ソニーは(この本に書いた頃に比べると)停滞気味。

── 何か参考にできるモデルがあるのか。ドワンゴのニコ動も若い有料会員がニコ動の経営自体をほとんど支えていると書かれています。それで、今度参院選でネット選挙が解禁になったら、この層はどこに投票するのか、と思いました。ニコ動が僕らの新しい未来なのか。ニコ動はその中で演じる人をリングに囲い込む。リングの中に出てくる人は、右でも左でも何でもいい、という感じですよね。だからそのプラットフォームを作る興行主であるという形です。そこに新しい形のプラットフォームはできそうだけれども、社会を変えていく何かがあるのかどうか。

だからリーダーシップを取る人がまだいないし、ニコ動は今はまだマスコミの代わりにはならない、若者達がマスコミの代わりになるだけですよね。あの中には、別に権力を持っている人はそんなにいなそうだし。ホリエモンが帰ってくるらしいですから、ホリエモンが良いのか悪いのかは別にして。すぐ叩かれましたけどね。三木谷さんは巧くやっていますよね。ずるいよね。

── でも、この本は少しずるい、と思ったのは、最後に「10年代がJ-POPを救う」という章を入れているでしょう。それは今の10年代生まれが30代、40代になった時に、何か変わるかもしれない、というのは可能性はゼロではないだろうけど無茶振りだな、と思ったんです。

そうですね。それは認めます。でも、結局「救う」の章を最後に入れてくれ、と言われたんですよ。でもそんなものないから。今は絶望しかない。日本人だけでなく人類はみんな、豊かになった時に豊かさを使いこなせない。文化の成金みたいな感じ。それは今、銀座に来ているような、中国の金持ちを見たら分かるんだけど、決して幸せそうじゃないじゃないですか。なんかアンバランスで、でも金だけ持ってるから何かたくさん買うけど、家族が幸せそうか、っていったら、ルイ・ヴィトンに並んだ日本人の女の子みたいに、金にものを言わせて、レートで考えたら日本より全然安いから買うわ、っていうだけの話。だから、「アジアはこういうものなんだ」って。

── 麻生さんがリサーチを重ねていくなかで、エンタメの中でもここに芽がある、といったモデルはないのですか?

そういう意味では、アップリンクはものすごくいい例ですよ。尊敬してます。

── アップリンクは社長の僕が株式を100パーセント持っているから、僕がブレずに、ボケずにいて(笑)、そしてそこについてくる社員がいれば、会社としてブレない事はできる自信はあります。

他の社長はブレるんです。

── 社長の顔が前に出ている企業で、品があって、尊敬できる企業は?

日本に?いやあ、本当にソニー・ミュージックの丸山さんしか僕は浮かばないですよね。社長として、いろいろ考えてやっているな、と共感できた社長というのかな。

── 丸山さんは次の世代じゃなく、僕らよりも先輩ですよね。

丸山さんはソニー・ミュージックのCEOにまでなりましたが、久夛良木(健)さんに行ってよかったのになあ、と思いますけどね。久夛良木さんは、良い方だから、僕も一回しか会ってないけれども、でも社長になろう、という方でも、普通に話せるんですよ。そういう人はやっぱり素晴らしいです。

── エンタメにしぼった場合では、誰かいますか?

音楽よりは、演劇、テレビ、とジャンルごとに考えていくと……。

── 結局、この本に書かれていたK-POPの連中が日本を研究して、その結果、劇団四季と宝塚、ジャニーズのファンを囲い込んでビジネスにするということに眼をつけた。10万人集めればテレビでの露出などは必要ない。

いわゆるファンクラブシステム、固定票ですよね。そこはなかなか素敵ですけど。だって、SMエンターテインメントのSHINHWAとか東方神起はジャニーズと提携している。飯島(三智/SMAPのチーフマネージャー)さんが大好きなので。本来、ボーイズグループは絶対日本ではデビューできなかったんですよ。ジャニーズがいるので他が遠慮していたし、もしデビューしても全部潰されてきたのが、日本の音楽産業の歴史だから。

僕はジャニーズとかバーニングとかと喧嘩をするつもりはまったくないので。業界にはやっぱり必要だと思っているから、そこは清濁合わせ飲むんですよ。ただここで書いているのは、「正義の味方」が勇み足をしたら、それは腹が立つんです。応援してるのに、君たちが本来、業界という河原乞食からスタートした芸能界で、悪い人もいるけど、でもどんどん良い人がたくさん出てきて、少しづつ少しづつ環境も良くなってきて世間に認められて、ちゃんとしたショービジネスの世界に行こうとしている時に、ソニーであれ、ある音楽プロデューサーであれ、勇み足をして、せっかくいい環境になったのを自分で潰してしまって。

── その音楽プロデューサーは何をしたのですか?

そのプロデューサーに、ちょうど90年代の終わりに話を聞いて、「印税凄いでしょう」って言ったら、「いや、もらってないねん」って。「え、どうなってんのやろ、ヤバそうだな、あんま突っ込まんとこ」って(笑)。ダイレクトな著作権契約ではなくて、事務所あるいは出版社を通しているらしくて、ちょっとかわいそうだな、と思ったんです。その辺が変だな、と思ってから、なにかやっぱりおかしいですよね。

── この本では、例えばつんくは才能の枯渇という書き方で、秋元康は作詞とプロジェクトだけだから、継続できていると書かれていますよね。

それは間違ってはいない。つんくが失速したのは僕も不思議で仕方がないけれど、秋元は、本当は出る幕は無かったんですよ。2005年もめちゃくちゃ苦労したから。秋葉原劇場に全然人が入らないの。それはハロプロの方が面白い。

── なんでひっくり返ってしまったのでしょうか。

だってハロプロのゼロ年代は、ヒット曲がでない10年でしたから。それはファンはどこかに移りますよね。それで、2010年の「女の子元気ソング」で一気に火がついてしまった。ユーザーがみんなアイドルを求めている時期だったので、悪運というか……誰かなんとかしろよ、っていう(笑)。

── 大衆から大きな支持があるということは、それは清濁関係なく、エンタメ業界としてはプラスだと思います。でも、全部一緒くたにされて風景が全部それしかないっていう世の中になってしまっているのが、AKBだと思います。K-POPにしてもAKBにしても、成功している形のポップ・ミュージックを麻生さんは認めるのですか?

オスカーだってavexだって、他のレコード会社もみんな必死になって、アイドルグループを作っていっぱい出しているのに、他のは全然無いですよね。いっぱい出てはいるんだけど。やっぱり一個か二個しか無いんですよね。2個目はSKEだったりするんです(笑)、 あとは、ももクロ(ももいろクローバーZ)かな。

── それはAppleがiPad miniを出して、iPad miniの敵はiPhoneだ、みたいな話ですよね。

だから、マイケル・ジャクソンのことをいつも麻生理論では言っていたんですけど、あの時、ものすごく世の中や物事が多様化したんです。スポーツだって、日本には野球しかなかったのが、サッカーも出れば、F1からK-1から、これだけ趣味が多様化したら、もうスーパースターの出る幕はないぜ、って言っていたら、マイケル・ジャクソンが出てきてびっくりしたんですよ。多様化した時にはやっぱり逆に共通語が欲しくなるんですね。だから突出したスーパースターが出る、という事になってしまうみたいなんですよ。

── 今は多様化しているんですか?

いろんなオタクがいっぱいいるじゃないですか。でも今の若い人にとっては、女の子とカラオケに行ったら、AKBを歌えば全員が一番分かる。K-POPでもそうだと思うんですよ。一点集約型になる、悲しい、多様化した時代のスーパースターのあり方になっていますよね。日本では特に、マイケル・ジャクソン、マドンナ、レディー・ガガ、でAKB、みたいな感じですよね。

セグメントされた小さなオタクが集中するところは、そこで十分回転する

── AKBって、誰がどういう才能を持っているのかさえも僕は分からなくて。

つまり、AKBの賢い所は、各音事協の有力プロダクションにタレントを振り分けているんですよ。おニャン子もそれで半分成功して半分失敗したんだけれども、今J-POPが売れないのでヒーヒー言ってる時なので、各プロダクションにとって天の助けなんですね。例えば、今人気総投票3位の柏木由紀はワタナベプロですよ。恵俊彰が司会の「ひるおび」のお天気のお姉さんに強引に入れたら一気に人気が上がって。

── 露出が多いということですね。

各プロダクションにそういう人をふたりづつくらい持っているので、旧芸能界の強固な音事協システムがものすごくうまく作用してますね。

── 元々閉鎖的な所にきちんと配分をしているので、彼らがよそ者を更に入れない。AKBは出版権はどうなっているんですか。

AKBは、基本的にはパブリッシングをやっているAKSという会社の窪田と秋元康とオフィス48社長の芝の3人が全部儲けていて、あと、レコード会社は基本キングレコードだけど、少し他のレコード会社にもお裾分けしなければいけないという事で、ユニットの分はソニーに少しあげたりして、これもまた昔の音事協の仕組みを使っているから、みんながそれに頼らざるをえないシステムになっている。もう「ザ・芸能界」ですよ。でも排除するほどでもないわけでね。

── 要するに旧芸能界、音事協にきちんと利益を配分している訳ですね。でもそれを突破する、日本の芸能界のシステムを変えていく方法論はないのですか?

あるとしたら、仙台のエドワード・エンターテインメント。GReeeeNをやっているところですよ。あそこに一度取材に行った事があるんです。金野誠さんという方が社長なんですが、元々VAPにいて、またソニーに行って、ずっと仙台にずっといて、その時に仙台周辺のアーティストとは顔見知りになっていて、それで独立して、最初にMONKEY MAJIKを手がけたんですね。意外と当たったから、という事で、そんなに儲ける感じもなく、darwinという自分たちのライヴハウスも作ってそこでコツコツとやっていて。そのGReeeeNを、なぜかユニバーサルが誘って、そしたらミリオンになっちゃった。だから今は困ってないぜ、っていう。それでこの前、ティーナ・カリーナという神戸の女の子が日本中のレコード会社を全部回っていたときに、エドワード・エンターテインメントが声をかけて、彼女は今仙台に住んで仙台から活動している。だから、偉いな、と思いますよ。あちこちちゃんと目配りしてるんやな、聴くのは聴いているんやな、って。

── でもそれってなんら新しい手法でもないですよね。

だから東京にいない、音事協に属さない、テレビに出ない。非常にローカルないい感じの、地方の出版社みたいな感じですね。

── K-POPのファンが10万人くらいで、麻生さんの本によるとそれ以上彼らは増やす気もないし、そこで回していけばいいと。GReeeeNは別に東京に出てきたいと思っていない。

「東京に出たいですか?」って聞いたら「いいや」って言ってましたからね。

── 仙台を拠点にしてちゃんとCDは売れているし、ライヴは満員になるし、それ以上大きな家に住んでスタジオ作って、とかは考えなければ十分やっていける、と。

彼らの夢はなんだろう、って思うくらい、当時は謙虚でしたね。そういう子達もいるんだな、っていう事ですけどね。

── 原盤権や出版は自分で持つのかな?

持っているはずです。

── そこの知恵がちゃんとあれば、今の時代、東京でそんなにあくせくしなくても、いけると。その場合、CDとネットの売り上げという意味で考えるとどうなんですか。

インディーズはボロ儲けになってしまっていますからね。レコード会社を通さない分。曲作って、ライヴ会場で手売りしたら、1,000円なら1,000円丸々丸儲けじゃないですか。

── 最初の話に戻すならば、幸せの基準を変えた人たちですね。バンドでメジャーデビューして金持ちになってどこかに家を買って、自宅にスタジオを作って、それでちょっと金があれば、ロンドンやLAでトラックダウンやレコーディングをは向こうでやる、みたいな、一つミュージシャンの成り上がりの姿がありましたよね。でもたぶん、GReeeeNとかはそんな事は考えていない。

GReeeeNのメンバーは4人とも歯医者をやっていますよ。歯科試験を受けるまでは活動ストップしてましたし。

── じゃあ、必死に汗を流しながらバンドをやってて、音楽一筋、という奴から見ると……。

土日だけ好きな事を趣味でやる、という、昔の小椋佳みたいで、ちょっと腹が立つけどね。

── でも、ミュージシャンとしての成功の形が、従来のワンパターンのステレオタイプだけではない、というですね。それを変えた人が、新しい形で生き残って生きていける、という事?

パンクとビジュアル系は今そうですよね。自分たちだけでやって、武道館クラスが満杯になっていますしね。そういう事務所があるんですけどね。女の社長で、その人も「なんでこんなに入っているのか私にも分からないんだけど、でも幸せだわ」って言って。そういう、ものすごくセグメントされて、小さなオタクが集中するところは、YOSHIKIのXの時と一緒で、そこで十分回転するんです。

── 僕はライヴは観た事はないけど、安室奈美恵は?

安室奈美恵は、あんなにダンスがうまい歌手は日本で初めてです。しかも口パクがうまいんですよ。本当に歌っているようにしか見えない。ライヴはどの程度かは分からないけれども、「HEY!HEY!HEY!」の時に、きくち(プロデューサー)さんが「安室さんは口パクなんだよね」って言っていたんですよね。「嘘でしょ?」って聞いたけど「いやいやいや」って。きくちさん曰く、安室奈美恵は日本で一番うまい口パク。本当に歌っているのか口パクなのかが分からないって。でも「HEY!HEY!HEY!」は口パクでやっているから、明らかにそうなんだけど、誰が見てももう歌っているようにしか見えない。だから、ライヴは知りません、僕もどっちが本当かは。あの技術があれば、口パクでもできる。安室奈美恵は歌唱力あるし、踊りにもキレがあるから。あそこまで素晴らしいアーティストというのは、日本では唯一でしょう。

── 今後、安室奈美恵みたいな欧米型のスーパースターは出てこないのでしょうか。

こういう平和ボケのふやけた土壌からはそんなに人材は出てこないんですよ。それは文学がそうだったじゃないですか。黒人文学、ユダヤ文学、ラテンアメリカ文学、みんな虐げられた所から出てくる。日本の戦後文学もそうだし。虐げられてない所からはアンチとしてのエネルギーが出てこない。スポーツ選手にしても芸能人にしても、尾崎豊みたいな、型破りでメチャクチャな奴は当分出てこない様な気がするなあ。一度「辺境」に注目していた事はあったんですけどね。「辺境」というのは、佐渡島とか奄美大島とか、そういう所に歌姫と呼ばれる方がいらっしゃって、確かにすごかったんですが、今少し止まっていますけどね。沖縄なんかはそうだったんですけどね。父島とかあっちへスカウトに行け、って言っていたんですけど。つまり日本の歌番組が入らない、聴いていない所。カラオケがない所。そういう所に歌姫がいるんじゃないかと。でも元ちとせに始まって元ちとせに終わっているという。

そうなると、今度はアジアの周縁国で日本語を身につけてくる事になるのかなあ。ベトナムとかブータンとかに歌がうまい人がいて、その人に日本語を勉強させてね。K-POPの少女時代なんかはそれをやった訳じゃないですか。日本にいないから韓国からKARAが来て、日本人より歌がうまい、っていう。韓国は歌がうまくないと歌手にはなれないですから。

── それは世界の常識ですよね(笑)。

歌の免許がない、歌がうまくない方が人気出るっていうのは、日本だけですからね。日本のファンって声楽のうまい人には引いてしまうんですよね。

── 確かに。素人っぽい隣のお姉ちゃんの方が商売になりそうですね。

過去のプロデューサーはみんなB級アイドルが好きだっていう歴史をみんな持っているし。

普通の音楽業界ではないところで、何かにものすごく秀でた子がいる

── 個人のアーティストじゃなくて、システム、あるいはレコード会社という形で今注目されている、一つのモデルになるようなものはありますか。

あとはお金を持っている若い人がそういう志でやってくれれば。スプツニ子!って分かる?ああいう人を5、6人集めて、レコード会社のようなものを作るとかね。彼女も現代アーティストで一人で自分で勝手にアップして楽しんでいたけど、探せばああいう人はいるはずだよね。いわゆる普通の音楽業界ではないところでコチョコチョやっていて、何かにものすごく秀でている子というのはいそうな気がするんですよね。

── それを従来の音事協の会社じゃないところがやるということですか。きゃりーぱみゅぱみゅは音事協なの?

「アソビシステム」という会社で、音事協にはまだ入っていないです。一応ワーナーからは出ているけれども、事務所はインディーズですよね。だから非常に地味な会議やってる(笑)。キャピキャピ楽しいんだけれども。それで、プロデューサーが中田ヤスタカなんですよ。あの、Perfumeの。彼のPVを完成させる方法論である、ピコピコサウンドとロボットダンスが大好きな31、2歳。週刊文春に「片っ端から女遊びしている」ってメチャクチャに書かれていましたけどね。でも中田ヤスタカには「日経エンタ」もずっと取材を申し込んでいたけれども、断られていましたものね。

── それは名前が出たくないという事なんですか。

そうでもないと思うんですけどね。自分でcapsuleというユニットをずっとやっている人なので、それで最初にプロデュースしたのがPerfume。それが偶然、徳間ジャパンは当たってしまって、今だから儲かっているのは徳間ジャパンとキングとポニーキャニオンなんですよ。キングはAKBとももクロと声優の水樹奈々。徳間ジャパンがソナーポケットとPerfume(Perfumeは2012年からユニバーサル)。

── Perfumeってそんなに売れているのですか?

儲かっていると思いますね。売れてるし、必ずレコ直のベスト5には入りますからね。あとひとつはポニーキャニオン、そして木村カエラのコロムビアね。全部、昔にアニメをやっていたところなんですよ。徳間ジャパンはアニメージュだし、鈴木(敏夫)さんがいた所だし。キングはずっと講談社のアニメを地道にやっていたし。ポニーキャニオンはずっとフジテレビ系のアニメをやっていたし。やっぱり固定ファンを持っているから、ずっとベスト10に入るくらいシングルが売れていたんです。

── なんかでも未来が見えない話ですね。このインタビューではJ-POPの未来を聞きたいと思ったんですよ。

あったら書いているんじゃないですか(笑)。この本にも書いたとおり、レコード会社は、配信になったので営業が要らなくなった。人減らししなければいけないのに、今の社長にそれを断行できますか、と聞いてもそれは無理だ、と言う。

── そうすると無駄な給料を払うということでリストラするのですか?

僕が聞いた時点では。一年くらい前ですけどね。(人減らしを)するのかな、と思ったら、まだやっぱりCDを売るところらしいですよ。つまり、音楽不況と言っても、世の中に流通している音楽の量は全然変わっていない。

── それはこの本に書いてありましたね。出版会社は二次使用で全然儲かっている。

昔の曲で儲かっても仕方がないけれども、現在あるレコード会社の、新しく作っているCDだけが売れないんですよ。これがレコード会社にとって一番痛くて、展望が開けない。それに今度各レコード会社の付き合いもあるじゃないですか。これをそんなに簡単に「潰します」とは誰も言えないらしいんですよ(笑)。そこが大変で。だから「配信にする」と言うと、いろいろなところから反発を食らうでしょうね。「何を言っているんだ」っていう。でもそれは出版も映画も一緒ですよ。

── この本で書かれている音楽の事は、映画の仕事の問題だと思って読んでいました。映画の方がデータ量が多いだけで、遅かれ早かれ音楽業界と同じ事が起こるな、と。いや、もう起きていることです。

コンテンツ、と呼ばれるものは全部そうなっちゃうんだな、っていうことですよね。データを置き換えて、作り手からユーザーをダイレクトにすれば、ものすごく値段が安くなる。田端信太郎さんという、「R25」をやって、「VOGUE」「GQ」の電子版をやって、今はLINEのNHN Japanに転職した36、37の面白い人がいて、「これからメディアはどうなるの」って聞いたら、彼が言うには、昔マスコミを目指していた若い奴らはもう大学1年、2年の段階で、マスコミを目指さないで、自分でメール・マガジンをやってそれで月に100万、200万儲けるようになって、そっちに行ってしまうと。だからネットの世界でもいいからカリスマになって、そこから派生するもので金を儲けるシステム。ちょっとK-POPに近いんですけどね。音楽はもう無料でバンバン流して、人気を集めるという。

だから、報道も同じで、昔でいう、花田(紀凱)さんとか鳥越(俊太郎)さんみたいな名物編集者が若手から出てきて、そういう人が発信するものをみんなが追いかけるようになるんじゃないか、と言ってはいるんです。それはでも「僕が若い頃に純粋詩がやりたくて、詩人を目指したけれども、現代詩って実は3000部も売れなくて全然食っていけないぜ、って絶望していた時にアグネス・チャンが詩集を出したら20万部売れて、なんかもうこの世界嫌じゃーって思ったのと同じじゃないですか」って言ったら「そうかもしれないですね」とは言っていたんですけどね。だから、「タレント」になるしかないんじゃないのか、っていう嫌な流れもちょっと、田端信太郎としてはあるんですよね。ネットの上でのカリスマ。だからフォロワーはたくさんいないとダメですよね。でもそれだったら、AKBの篠田麻里子にしても、有吉にしても、「あれが良いのか」って言われると、アグネス・チャンとあんまり変わらないじゃないか、と僕は思うから、ちょっとそれもおかしいな、と。しかも、一般記者が、地道に地方で情報を取ってくる人が必要なくなってしまうんですよ。マスコミが解体するなら解体するにしても、それはおかしいんじゃないかと僕は思うし。でもそれをやるのが通信社か、と言われれば、通信社だけでもない気がするし。マスメディア全体が、大変な事が起こりそうですよね。

── 麻生さんが本の中で言っている 「感動の伝言ゲーム」をする人が、昔はライター、評論家などそれなりのプロフェッショナルがいた。

専属で書く場所があって、そこで一応食えていて、っていうのが保証されていた。

── それが、インターネットの時代で、アーティストがユーザーにダイレクトに発信できれば、それでファンを抱え込んでしまえば、「感動の伝言ゲーム」はアーティストがすればいい。

そうですね。アーティストが自分の歌を聴きに来た人に言えば良い、となりがちですよね。それはそれでいいけど、レベルは下がりそうです。本当は、レベルの高いものを「伝言ゲーム」していく人材をちゃんと支えなければいけない。今「メッセージ」を聞きたくないじゃないですか。今の若手の新人の曲も、ラジオとかPVを通じて聴くけど、「まだこんな事を歌っているの?」「違うだろう、なんかもっと全然違う事をやってくれよ」って思うんですけどね。西野カナちゃんとかは仕方がないので置いておいていいですけど、シンガーソングライターたちが、「なんでこんな曲を歌っているんだろう」っていう歌ばっかりですよ。それは今のディレクターが80年代のソングライター、90 年代の音楽プロデューサーの時代にJ-POPで育ってきているので、やっぱりそこにこだわる。当時の「いい歌詞」が今も良い歌詞だと思っているから。

共通語としてのポップ・ミュージックが出てこない

── そのズレってなんなんですか?当時の「いい歌詞」と今麻生さんが聞きたい歌詞との違いがもしもあるとすれば、それは何なのですか?

例えば、自分の生活を歌うのが流行った時期もあるし。でも今はそういうものを聞きたくないじゃないですか。あの当時はそれが新しかった。それまで、「海辺を車で」とか「歩いている女の髪が」とか、そういう歌ばっかりだった時に、非常にリアルな生活感のある、等身大の僕らの自分たちの言葉で、というのがあって、みんなが「それいいね」って言った時代があった。それこそ音楽プロデューサーの時代になるんですけれども。その当時「いいな」と思ったその価値観を、今ちょうどチーフ・プロデューサーになっている人たちは基盤として持っているので。

── 生活感のある歌詞が、いまだに尾を引いている、ということ?

そうですね。リアリティのある歌詞で、ユーミンが世界を変えただろ、っていうのが何か勘違いされたまま受け継がれている感じがあると思います。

── もしヒットをさせるならば、今この時代はどういう歌詞を求めているのでしょうか?

うーん。この本の中でもアニメの歌が意外と新しいという事を書きましたが、アニメの主題歌はちょっと記号的で、エンディングとかオープニングに良いものが時々あるんですよ。そっちの手法の方が良いのになあ、と僕は思っているんですけどね。

── プロデューサーだったら、自分の過去の体験を追体験して、それを新人に書かせたりジャッジしたりするのではなく、アニメの歌詞の中に、今の時代とつながるようなもの、ヒットする因子がある、という事?

あるものがありますね。アニメのPVの方が面白いですね。YouTubeなんかでたくさん再生されるものには、漢字がパッパッと出てきたりとか、ものすごく凝っているし、女の子の声が、デュオでもものすごく可愛いハーモニーが延々流れていたりするんだけど、そういう人は取材を受けないんですよね。名前も仮名だし。ソニーからも出ていますけれど、一番多いのは、ランティスなんです。

── それは、30代以上の琴線に引っかかるものですか?

それは無理でしょうね。ティーンエイジャー。

── ティーンエイジャーに対してアイドルの歌ばっかりじゃなく、そういう手法もありじゃないか、という?

というか、みんなAKBの真似しないでアイドルはこういう歌を歌えばいいのに、と思っただけですよ。

── 音楽ビジネスとしては、そこよりも、もっと上の世代の方が人口的には多いですよね。

これはまたレコード会社がずっとそれを探してきたんだけど、なかなかそれが無いっていう悲しさがある。中高年は一番金を持っているし、すぐに買ってくれるけれど、買いたい曲が無いんですよ。カラオケで練習して歌いたいんだけど、結局新しい曲が無いから、古い曲ばっかり歌っている。絶対に需要はある。だからヨン様の時に、K-POPが売れたのは、カラオケをおばさん達が「自分たちが歌う歌がやっと出てきた」とみんなハングルでやっていたからですね。

── では、かつての「世代を超えてヒットする」曲はもう生まれてこない?

そんなのはもう、1979年くらいで無くなったんじゃないですか?元々、ティーンエイジャーのものだったものがずっと続いているので。音楽産業ってずっとそうなんですよ。ティーンエイジャーしか買わない。

── そうなんですよね。僕がこの本を読んでかつて違和感を抱いた事を思い出しました。エピック・ソニーと仕事をしたときにレコード会社の人は「コドモ」っていう言葉を言いました。映画界では、お客さんを「コドモ」とは言わないです。レコード会社って、CDを買ってくれる人を「コドモ」って言っているのか、と思って、それは凄く違和感を覚えました。なんか上から目線というか。

でも本当に、買ってくれるのは中2から高2なんだけです。

── なるほどね(笑)。

大学入った途端に買わなくなったでしょう?みんな。少なくてもアイドルのシングルなんかは。

── 本気でJ-POPという「コドモ」のマーケットを、大人は作ったわけですね。

日本の音楽産業はずっとそうですよ。50年代、60年代はちょっと分からないですけれどね。70年代にCBSソニーができたくらい、高度成長で子どもにもお小遣いが行くようになった頃に、シングルは確か330円で買うことができた。いわゆるグループサウンズから、郷ひろみの「男の子女の子」(1972年)のあたり。

── ライヴはどう思っていますか?

フェスティバルは人数は落ちてますね。今ライヴは、グッズが売れたら成功なんですよ。

── でもグッズは固定のアーティストじゃないと売れないんじゃないですか?

フェスだと効率悪いでしょうね。やっぱり、ワンアーティストの方が絶対にいいと思いますよ。その会場限定のTシャツを作っていますからね。日付も入っていて。それはものすごく希少価値が高いから。Hi-STANDARDはそうだったじゃないですか。ライヴ会場の物販がすごかった。彼らの会社のPIZZA OF DEATHに、阿刀大志君っていう宣伝の人がいて頑張っていて、今は辞めちゃったんだけど、一生懸命やっていました。今もインディーズでどんどんリリースをしていますけれども、30代、40代ばかりのライヴをやっている、インディーズのライヴスタジオがあるんだけど、そこで自費でCDやっているとボロ儲けです、って言ってますけどね。それは、数は少ないだろうけれどもやっぱり固定ファンなので。満杯になってCDもグッズも売れるので、うまく回っているらしいです。そうした、ゼグメントされたところではそこそこうまくいっている。問題は、広い、共通語としてのポップ・ミュージックがもう出てこない。

── だって「10年代」って言っても、更にセグメント化されて、自分のファンだけに支持されていればやっていけるんだろうし、「成り上がり」のスタイルがまったく変わってしまったんだから。

うん。きゃりーぱみゅぱみゅも、Perfumeも、質素ですよね。

── 豪邸の凄い部屋に住んでいるのは?

中田ヤスタカやプロデューサーはやりそうですけどね(笑)。でも不思議な事に、元々アーティストになる人って共通項として、かなりの貧しさを経験していますよね。だから、「もったいない、もったいない」とすぐに言うし。レコード会社なり、インディーズにしても、プロデューサーなり、途中から入ってきた事務所の人たちの方が、そういう考えを持っている。音事協がそうやっていて、それに対してせっかく音声連が出たのに、音声連が第二音事協になってしまったので、もうみんなバンザイですよね。結局自分たちの権利を守りたかったんかい、って。でもそれは、不思議なもので、マネージメントをする側にもあまりお金が入らない。アメリカのエージェント・システムのようにいわゆる「代理人」のような形にはなっていないじゃないですか。アメリカのCAA(クリエイティブ・アーティスト・エージェンシー社)は、ビッグアーティストは別にしても、マネージャーの方が偉いですし、収入も多い。日本のマネージャーはやっぱり、会社員であるという事もあるし。

── 考え方も仕事も全然違いますよね。アメリカの場合は、アーティストがマネージャーを、エージェントを雇う、っていうパターンですよね。

日本のマネージャーは「付き人兼スケジュール管理」ですよね。ここはなかなか改善されないんですね。浅井さんは、J-POPは聴きます?

── 宇多田ヒカルは好きです。

だからあれが天才が出てきた最後ですよね。98年の終わり、99年の頭からもう出てきていないですものね。宇多田ヒカルだって結局、日本国内にいたとはいえ、「辺境」のパターンで、ニューヨークで、アメリカンスクールで、みたいな。そういう、外からの血ですよね。

── 国内でカラオケ聞いててテレビを見ていてっていう世代からは出てこないと。

出てくるわけがない。だって、レコード会社の社員がみんなそう。テレビを見て憧れて、ライヴに行って好きになって、そのまま先輩のディレクターの真似をしている。

── それは日本映画の一部も同じですね。インディーズ映画を観て育った連中がインディーズ映画を作っているから。

フジテレビのドラマも全く一緒ですよね。大多(亮)、亀山(千広)のコピーばっかりですよね。すごいのが出てこない限り無理ですよ、やっぱり。

── 観ていない奴から探すしかないと。

だってソニー・ミュージックは、昔は音楽を知っている奴は採らなかった。今はたぶん、逆に音楽に詳しい奴を採っちゃっているので。でもそういう奴しかレコード会社は目指さないし。

── うーん。なんか、しかめっ面して電車に乗っている人と変わらない気持ちになってきました(笑)。

なんでコンテンツはこんなに全てフリーになったんですかね。ネットでは、僕らも当たり前だし、ちょっと画面で「315円かかります」「525円かかります」とあった途端に引いてしまう感じがある。このケチくささは何なんでしょうね。日本人だけじゃないですよね。

── 世界でそうですね。J-POP的なものはもう突然変異じゃないと生まれないし、みんな総インディーズでやる、ということですか。

でも音楽も映画も全部突然変異で出てくるものですから。

── はい。そこを期待するしかないと。それが10年代の若い奴らに、ひょっとしたら起こりえるかもしれない。

生まれた時からネットがある人たち。僕なんか最初ネットなんかあまり知らなかったから、ネットって善意でできている、みんなが他人を信用している夢のようなネットワークだ、ということに最初に一番びっくりしたんですよ。でも若い奴らに、「このyahoo!オークションって善意でできているの?」って聞いたら「そうですよ。相手を信用するしかないんですよ」って言われて。僕らの頃は、性悪説じゃないけれども、人を疑って、「なにか騙されているんじゃないか」とか。無論ネットの中にもそういう悪い奴はいるし、2ちゃんねるだってそんなに善意ではない。だけど、9割8分くらいは、善意の塊なんですよね。それで育ってきていた人たちが何を作り出すのか、というのはすごく興味があります。子どもたちにネットに普及したのが2005年だとしたら、まだ7歳、7年目だから、当時12歳だった子がそろそろ大学に入る頃なので、そのくらいから出てきそうな感じじゃないですか。

── それをじゃあ仕切る、プロデューサーになる人は、どういう経歴の人になるんだろう。

今だったら、IT系の人の方があり得るんじゃないかな。音楽を知らない方が良い。今までの音楽をあまり知らない方が良いと思う。歌詞にこだわるとか、コード進行とか分かっていない人の方が。K-POPが本当に、楽器弾いた事ない奴らが作っているんだから。

── K-POPの歌詞は確かに、心に響くというよりは、記号ですよね。

無茶苦茶ですよ。だからもう、YouTubeで早送りして、タイムライン上で合わせたところ全部にサビが必ずないとダメだから、プロデューサーが自分で早送りして、必ずどこにいってもサビが聴けるように作り直しているんだから、当然変な曲になる。それこそ「連呼ソング」みたいな感じ。それでなおかつ売れるようにしなければいけない、っていうまた別のクリエイティブな工夫が必要なので、日本が作ってきた音楽と全然違う作り方なんですよ。スクラップ&ビルドの作り方、を今やらないとだめなのに、日本の主要レコード会社、ソニー、EMI、ワーナー、ユニバーサルは全然それをやっていないんですよ。昔から相変わらない、Aメロ→Bメロ→サビっていう、古い作り方をまだやっている。それはだめになりますよ。

本当に良かったら、自分で「伝言ゲーム」したくなるんです

── 麻生さんは個人的には何を聴くんですか?

やっぱり今一番聴くのはクラシックになってますね。「神の声」が聴きたいので。ときどき「神の声」が聞こえる時あるじゃないですか。僕はもうバッハとモーツァルトしか聴かないですけども、それでやっぱりすごいソリストが弾いている時ってときどき神の声が聞こえますよね。

── それはステレオで聴くんですか?iPodですか?

iPodで聴きます。僕は、別に上の周波数帯の音域をカットしていてもあんまり関係ない。

── 歳をとると大体上の音域が聞こえなくなるので(笑)。

でも、丸山さんはiPodでクラシックを聴くのは嫌だ、と言っていましたけどね。

── 例えば昔ジョブズが、「世界で一番パソコンが好きなのは俺だ。だからマイクロソフトのビル・ゲイツには勝てる」って言っていたんだけども、そういう意味ではJ-POPの会社の社長というのは、自分のところのJ-POPを聴く必要があると思いますか?

全部は聴かなくても良いと思うけども、音楽が大好きであってほしいし。

── 小さい規模の会社であれば、トップがきちんと聴いているから、スタッフも付いていく。

それはトップが聴いていたらスタッフも「あ、俺も聴かなきゃ」と思いますね。トップが聴いてなくてスタッフに「聴け、聴け」と言ってもやっぱり聴かないですよ。

── ところで、この本の出版はなぜ朝日新聞なのですか?

「日経エンタ」で一緒だった小島(清)さんが朝日に行っちゃて、「週刊朝日」もちょうど一緒に小島さんとやっていて、今出版に行っちゃったので、というだけの話なんですけどね。「俺が出版社だったら、もっと売り方違うのにな」とは思います。いろいろ聞きましたけれど、書籍に関して出版社で頑張ったのはやっぱり幻冬舎だけですよ。見城(徹)さんは、計算が入っているにせよ、自分が好きで直接アーティストや作家に会いに行くから。「月刊カドカワ」の時に僕は取材をして、尾崎豊のライヴを見ては直筆の手紙を書いていた。それがきちんと的を射ているから本人もびっくりする訳じゃないですか。それの繰り返しで「じゃあ本を出そうぜ」と持っていく。ユーミンも中島みゆきも、郷ひろみまで全部やっていますからね。それはその下の人たちがみんな真似してます。吉本ばななにも、村上龍にも、五木寛之にもみんな何人かに分けて。

それは、つまり新潮社も文芸春秋社も名だたる出版社はやっぱり作家の先生に書いていただくっていう意識が抜けてないから。見城さんが初めてだから成功して、作家やアーティストがびっくりしたんです。

だからその人と親友になっちゃえばいいのよ。だって本屋やってる人って別に営業に来たからではなくて、自分が良いと思った本を平積みにして自分でポップを書いているだけですからね。だからそれは映画館の人だって、別にこっちから営業に行かなくても、「これ観て、頼むから観て!」って何回も頼まれて、観て、本当に良かったら、もう自分でしたくなるんですよ。「伝言ゲーム」を。その人が自分で知ってる媒体はないかな、と探すじゃないですか。

── そうか、じゃあこの本の未来について考えた事を踏まえたうえで言うと、「感動の伝言ゲーム」を社長がやっているかどうかですね。

グルっと回って極論すればそうですね。

── 社員には志を持っている奴はいるかもしれないけど、上が「感動の伝言ゲーム」を本気でやっているかどうか、自分が感動したものを本気で伝えようとしているかどうかを社員は見ているから。

ものすごく見ている。社員は、「金儲けでやっているんだな」っていうのと、「あ、本気で、自腹を切ってでもやっているんだな」っていうのでは明らかに違いますからね。

── それは、車を売るにしてもパソコンを売るにしても同じ、という事ですね。かつてのソニーファンとしては、元CEOだったハワード・ストリンガーは、ソニーのどこを愛していたのでしょうか。

それは有機ELテレビも、成功しているのに止められたら技術者はどうするのよ。自分のやっているプロジェクトがもうストップになって、「君の好きな研究テーマを思う存分やっていいから、給料3倍出すから頼む」って言われたら、家族を日本に残してでもLGでもサムソンでも「行こうかな」って思うよ。「メイド・イン・ジャパン」じゃなくなってしまうけど(笑)。ソニーが先頭を切ったはずなのに、ストリンガーがそれを素晴らしいと思って、「うわぁ、俺がやりたい」と言い続ければできたんですよ。でも映画人だから知らんでしょう。僕ら程度の知識だと思いますよ。ソニーのあの製品は良かったな、とか、トリニトロンってあったな、とか。そんな事くらいは知っている程度で。今まで映画を作ってきていて、「はい、ソニーのCEOです」って言われて何かをやらなければいけないってことで一応財務諸表とか全部見て、リストラはできるけれども、技術者はどう思っているのか、とか工場でどうやっているのか、とかそういうのをなにも知らないおっさんじゃないですか。それよりも、ソニー・ピクチャーズは一応うちの傘下になったからしめしめ、と「今度のアカデミー賞にどんな服を着ていこうかなぁ」とかそっちの方を気にしている(笑)。

今の10代、20代は幸せになるモデルが変わってきている

── そう考えれば、40代、50代はもういいとして、20代、30代が自分の小さい事務所なり会社なりを作った時に、その今の情熱を維持できるかですね。幸せになるモデルが今の10代、20代は変わってきているから。デジタルネイティブ、ネットネイティブだから、その中での批評性もあるだろうし。ニコ動を見ていても、結局バトルロワイアルのリングでしかないから。ある種冷めた目線は、メディアリテラシー的には、まったくネットにウブだった大人世代よりは、鍛えられている可能性はある。

あると思うし、「節度のある生活でいいや」って本当に思っていますよね。それはバブルも経験していないし、日本が浮かれていた時代を通ってきていなくて、就職氷河期ばかりのこの20年間を生きてきているので、本当にユニクロとしまむらで良いし、ボランティアが当たり前になっているし。

── それを少し強引に結びつけるなら、先ほど麻生さんが「アーティストはみんなどこか貧しさを経験している」って言っていたその意味では、今の10代、20代はバブルを経験していないからこそ、そこから何か出てくるのではないですか。いきなり豪邸を建てて自分の家にスタジオを作る、というのでもなく。

そういうのは「夢」に入ってこないでしょうね。

── でもその世代が事務所を作り社長になり、必死に「感動の伝言ゲーム」をやっていけば、若いスタッフも見習い、面白いものができてくるのではないでしょうか。中小企業が大企業を規模ではなく幸せの尺度では追い抜くと。

クリエイティブな才能というのは必ず一定数はいるはずなのでね。

── 同じものを見ててなぞって出てくるよりも、まったく違った「辺境」である必然がある。

今芸能界の中でも在日三世がいっぱいデビューしているけど、彼らの方が可能性は高そうですよね。弾かれている人のほうが、表現欲求にもハングリーさはあると思うな。

── 今度はそれを観客がいかに支えていくか、だよね。きっと、その半径数メートルの生活の表象の歌詞には飽きているかもしれない。

飽きている。だって今、K-Musical、韓国ミュージカルが凄いんです。基本的にハングルで、日本語字幕ですね。僕も見た事ないのであまり偉そうな事は言えないんだけど、情報だけはいっぱい入ってくるので。

── K-Musicalは、日本でやっているのですか?

アミューズの大里(洋吉)さんが旗を振っているので、劇場も作るし、今年の暮れにはK-Musicalブームになっていると思います。それは、日本のミュージカルが失敗したのは、劇団四季と宝塚は別にして歌が下手だったから。でもK-MusicalはK-POPの有名歌手を主役とヒロインに持ってくるので、歌はうまいし、人気、固定票は持っている。だから満杯になるんですよ。ではシナリオはどうなのかと、この前僕が今担当している本谷有希子に聞いてみたんです。彼女も評判を聞いて何本か観に行っていったらしくて。そしたら「シナリオはすごい」って言うんです。いわゆるブロードウェイじゃなくて、オリジナルで作っている。38度線の問題とかそういうものがたくさん入ってくるんだけれども、感動させるようにきちんとできている。ということは、もう勝ったも同然っぽいじゃないですか(笑)。それは東方神起とか2PMとかハンサムな若い男でも良いし、女性は少女時代とか誰を持ってきてもいい。それでストーリーが感動して、泣けるものであれば、観客は入るわDVDは売れるわ、CDも売れそうだわ、そっちが盛り上がるんじゃないでしょうか。

── アミューズが絡んでいるのですか。

全部ではないですけどね。今、草彅君が一緒にやっている『僕に炎の戦車を』という作品があって、草彅君はずっと向こうに行っていたから「自分でやりたい」と言ってて。日本で2ヵ月やって、韓国で1ヵ月、全部満員なんです。そこはジャニーズは速いですよ。

── 韓国が、日本のジャニーズと宝塚と劇団四季を全部学んだ結果がK-Musical。

歌はうまいし、音楽はかっこいいし、ダンスはうまいし、八頭身。そんな異形の形で違うエンターテインメントが出てきて、その淘汰を経て、また良いものが日本でもできてくるんだろうと思いたい。

── では最後に、今の若いレコード会社の社員に本当に音楽が好きな奴がいたとして、社長が音楽が好きで、「感動の伝言ゲーム」をトップが自らやっていけばいい、という論理だとしたら、現場の若いプロデューサーなりにもっと権限を渡して「発掘しろ」って彼らにもっと権限を与えれば変わっていくんでしょうか。

そうした方がいいと思う。例えばシングル3枚くらいまでは会議なんかせずに好きに作らせてあげる。制作会議とかあれがろくでもないから。ゴールデンボンバーの「女々しくて」みたいに、みんなが良いって言う曲なんて、良い訳がない。みんなが反対するけれども、一人だけ「いや、絶対にこれは良い」っていうものがヒットしてきたのがこのエンタメの歴史じゃないですか。社長も上司も「お前は情熱はあるけど俺にはちょっと分からんわ」っていうものにちょっと賭けてみる、とか。やっぱり頭が固いんですよ。今ソニーのトップになっている人も頭が固い。ソニーらしくないんですよね。ちょっとその辺は残念だなあ。トップになる人って非常に紳士的な方が多いですよね。

やっぱりトップが走り回らないとだめ。走り回っているように見せかけないと。みんなだってトップを喜ばせたいんだから。僕が「日経エンタ」に入った時も編集長を喜ばせたかった。それは他に聞いてもみんな同じ様な事を言っていた。やっぱり雑誌を売って、地位を上げたかったし。当時の編集長は「日経ビジネス」で日銀のキャップやってかなんかやってたんですよ(笑)。若干エンタメにも詳しい、というだけで編集長になった人が一生懸命にやっていたから。ものすごくいい方で、その人のためにやっていた記憶がある。だからあの当時の週刊誌の「日経エンタ」は素晴らしかったと思うし。当時の制作会議で、あの頃「夕焼けニャンニャン」をやっていたけど、秋元康を取り上げたいなんていう事は誰も言わなかったですからね。すごい編集部でした。見識というか。秋元康を出して売ろう、という発想はなかった。それを編集部がみんな共通認識として持っていたからね。

── 今はどうですか?

今は、AKBと嵐とK-POPの3つが順番に出ないと絶対に売れないんです。「AERA」にしても「VOGUE」にしても全ての雑誌がそのどれかを引っ掛けないといけない。

── ところで、この本自体の評判はどうなんですか?

宣伝が行き届いていないのですが、ツイッターで来る返事はみんな熱いからうれしいですね。その人たちが、本当に熱いのが分かっていれば、「感動の伝言ゲーム」をしてくれるはず(笑)。

── 分かりました、では僕も「感動の伝言ゲーム」をしましょう。それに映画の配給宣伝の仕事は正に「感動の伝言ゲーム」なのでこの本は仕事の励みになりました。

(2013年2月20日、渋谷アップリンクにて インタビュー:浅井隆 構成:駒井憲嗣)

麻生香太郎 プロフィール

評論家、作詞家。大阪市生まれ。東大文学部在学中から、森進一、小柳ルミ子、野口五郎、小林幸子、TM NETWORKなどに作品を提供。「日経エンタテインメント!」創刊メンバーに加わり、以降エンタテインメントジャーナリストに転身。音楽・映画・演劇・テレビを20年以上にわたって全ジャンルの業界を横断的にウオッチし続けている。著書に『ジャパニーズ・エンタテインメント・リポート』(ダイヤモンド社)など。

https://twitter.com/asokotalo

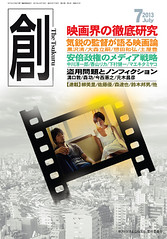

『誰がJ-POPを救えるか? マスコミが語れない業界盛衰記』

著:麻生香太郎

発売中

ISBN:978-4023311572

価格:1,575円

サイズ:19x13.4cm

ページ:263ページ

出版社:朝日新聞出版

★作品の購入はジャケット写真をクリックしてください。

Amazonにリンクされています。